院長 藤田

院長 藤田こんにちは。総合内科専門医の藤田です。

「数十種類の野菜がこれ1本で」

「栄養がバランスよく摂取できる」

「毎日スッキリ!」

「ダイエットにおすすめ」

こんな魅力的な宣伝や広告と共に市販されている「青汁」ですが、検索すると「効果なし」「効果ない」といったキーワードが出てきます。

青汁は似たような商品ばかりのために、「どれを選んでもだいたい同じ」とつい考えてしまいますが、商品の情報や栄養成分を見ていくと、その機能やはたらきが国際的な研究論文として報告されている青汁もある一方で、効果が期待できるとは考えにくい商品もあります。

同じ「青汁」という名称でありながら様々な商品が出回っているの現状の中、毎日飲むものだからこそ、カラダにもたらす機能が科学的に検証されている商品や、含まれている栄養成分が豊富なものを選びたいですよね。

この記事では、「青汁は効果なし」という考えは事実なのか?科学的根拠に基づいて検証し、正しい知識と、科学的な考え方に基づいた青汁商品の正しい選び方をまとめました。

読んだ後には、青汁の効果の「有無」を含めた選び方、つまり商品を選ぶときの“目の付け所”がわかるようになっているはずです。

青汁って本当に身体にいいのかな?

どんな商品を選ぶのが正解なんだろう?

そんなとき、是非参考にしていただきたいと思います。

この記事の執筆者

藤田 英理 内科総合クリニック人形町 院長

東京大学医学部保健学科、横浜市立大学医学部を卒業。虎の門病院、稲城市立病院、JCHO東京高輪病院への勤務を経て内科総合クリニック人形町を開院。総合内科専門医。AGA治療や生活習慣病指導も行う。

この記事の監修者

川島 久 博士(学術)栄養学・栄養化学・医化学一般

国立大学の大学院博士課程を修了。都内私立大学家政学部の栄養学科・管理栄養士コースで、栄養学と生化学の講義を担当。現在は研究所勤務。

- 博士(学術)栄養学、栄養化学、医化学一般

- 第一種衛生管理者

- 厚生労働省指針『心と身体の健康増進(THP)』推進指導者

青汁の機能やはたらきにエビデンス(証拠)はあるの?

院長 藤田

院長 藤田粉末青汁がもつ機能やはたらきについて、証拠、つまりエビデンスはあるのでしょうか?

川島博士

川島博士科学的な根拠に基づいて指定された、「保健機能食品」として販売されている青汁商品があります。

青汁、特に「粉末青汁」の場合、大麦若葉やケール、明日葉、桑葉といった原料を粉末化する加工の過程で、多くの栄養素の含有量やそれぞれの成分比が変化してしまいます。

加工技術は商品により様々ですが、この事実は避けられない宿命です。

粉末青汁の製造メーカーはこれを理解しているはずなのですが、販売ページには、野菜そのものの栄養素が1スティックの青汁粉末に凝縮されていると思わせてしまうような書き方が目立ちます。

メーカーそれぞれの考え方やねらいがあるとは思うのですが、結果として現状は「効果の証拠(=エビデンス)」の「有無」を含めて、ありとあらゆる様々な粉末青汁が市場に出回っています。

では、私たちは身の回りに溢れている粉末青汁の中から、その機能やはたらきが期待できる粉末青汁、または自分に合った粉末青汁をどのように選べば良いのでしょうか?

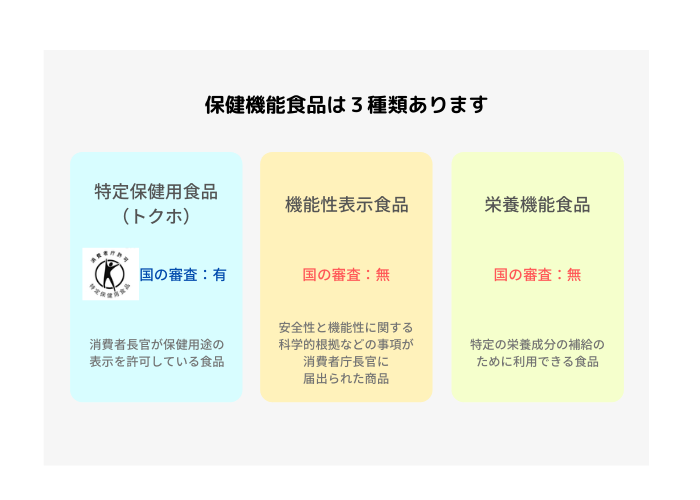

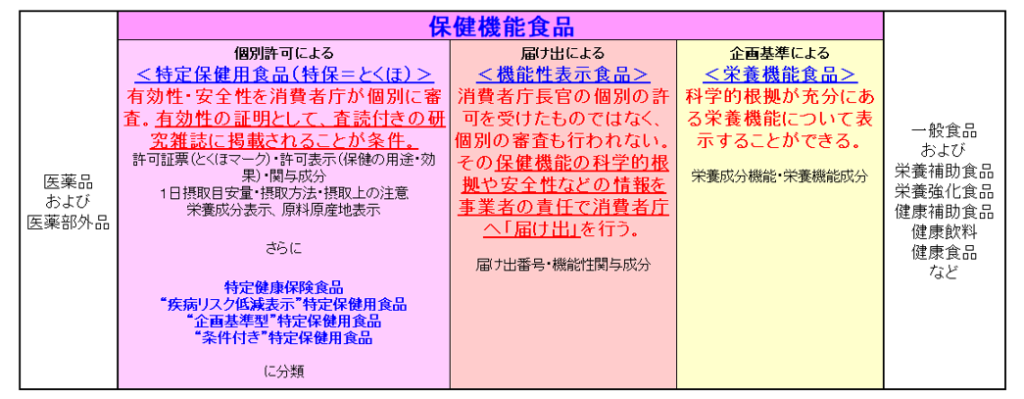

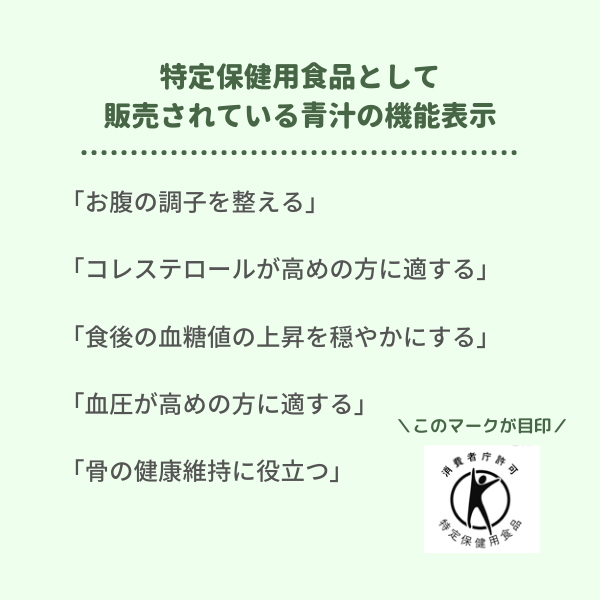

その目安のひとつとして、科学的な根拠に基づいて指定された「保健機能食品」があります。「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」と3つに分類され、それぞれ科学的根拠の基準が決まっています。

科学的根拠のある”青汁の効果”とは?

保健機能食品として販売される青汁は、3つの種類に分かれます。それぞれ科学的根拠に基づいて、「お腹の調子を整える」「コレステロールが高めの方に適する」といった機能が表示されています。

(「野菜をたくさん食べずに栄養をとりたい」「栄養価の高い青汁が知りたい」という方はこちら)

院長 藤田

院長 藤田保健機能食品は3種類あります。すべてあくまで「食品」であることにご注意いただきたいと思います(医薬品ではありません)。

院長 藤田

院長 藤田保健機能食品として販売される青汁商品は、効果が期待できると言えそうですね。

川島博士

川島博士はい。病気が治ったり、予防のために使用できるわけではありませんが、科学的根拠に基づいた表示がされています。

特定保健用食品

「特定保健用食品」(特保=トクホ)表示の許可を得るには、有効性の証明として査読審査のある学術誌への掲載が条件です。

トクホは科学的根拠により、下記3つに細分化されます。

- “疾病リスク低減表示”特定保健用食品1)

- “企画基準型”特定保健用食品2)

- “条件付き”特定保健用食品3)

| ①“疾病リスク低減表示”特定保健用食品 | 特定保健用食品は食品であるため、疾病名の表示や病態の改善に関する表示はできませんが、2005年に関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合に、疾病名の表示が認められるようになりました。 疾病リスク低減表示が認められた関与成分は「カルシウム」と「葉酸(プテロイルモノグルタミン酸)」で、それぞれの表示は下記のとおりです。 ●カルシウム 『この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。』 ●葉酸(プテロイルモノグルタミン酸) 『この食品は葉酸を豊富に含みます。適切な量の葉酸を含む健康的な食事は、女性にとって、二分脊椎などの神経管閉鎖障害を持つ子どもが生まれるリスクを低減するかもしれません。』 |

| ②“企画基準型”特定保健用食品 | 特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど、科学的根拠が蓄積されている関与成分について、定められた規格基準への適合性のみの審査で許可されるものです。 |

| ③条件付き特定保健用食品 | 特定保健用食品審査で要求される有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認できる食品について、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されるものです。 |

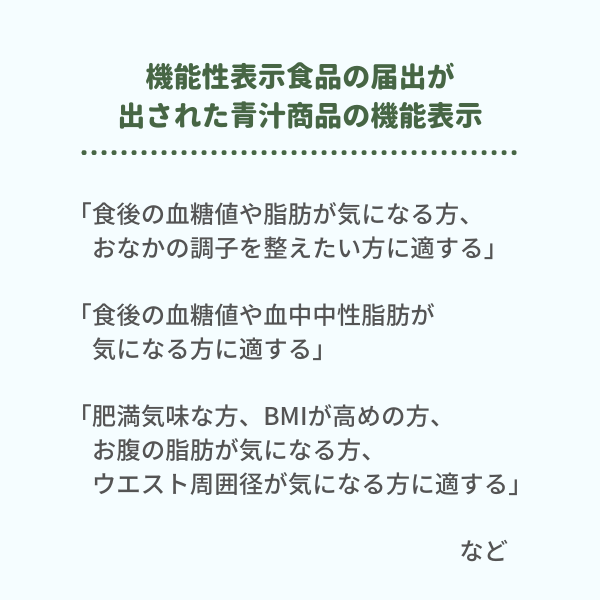

機能性表示食品

機能性表示食品は保健機能の科学的根拠や安全性などの情報を、事業者の責任で消費者庁へ「届け出」を行われた食品です。

院長 藤田

院長 藤田トクホとはちがい、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではなく、個別審査も行われていません。

(消費者庁のWebサイトから、機能性表示食品の届出情報検索ができます。)

機能性は、下記1または2により評価されます。

- 最終製品を用いた臨床試験

- 最終製品または機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー:肯定的な結果の研究論文だけでなく、否定的な結果の研究論文についても合わせて評価する)

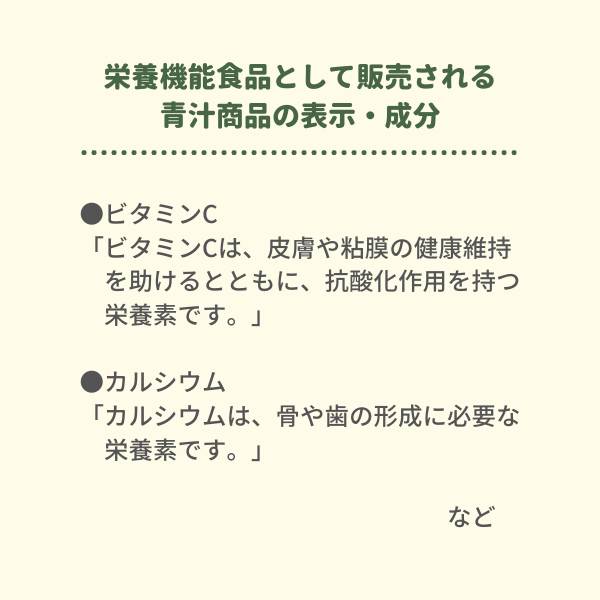

栄養機能食品

栄養機能食品は、科学的根拠が充分にある栄養成分が一定の基準値含まれる食品で、該当する栄養成分の機能について商品に表示することができます。

n-3系脂肪酸、カリウム、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、銅、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビオチン、ビタミンC

院長 藤田

院長 藤田保健機能食品は消費者庁を中心として、国民の健康に配慮した、科学的根拠を重視した基準が設定されているんですね。

川島博士

川島博士そのとおりです。ただ、研究者の視点で補足しますと、トクホの有効性の証明として扱われる査読論文は、必ずしも優れた論文というわけではないんです。

特定保健用食品の有効性の証明として条件になっている「査読論文」ですが、査読論文になっていても、非常に優れた論文もあれば、そうではない論文もあります。“査読論文として報告されているから”という理由だけで、鵜呑みにしない姿勢は必要です。

査読論文内容が優れているかどうかを判断するには、代表的なものに「AMSTAR (A MeaSurement Tool to Assess Reviewsの略)」と呼ばれる、国際的な学術論文の質を評価する指標(スコアリングシステム)があります。4)

論文の研究計画の段階から、実験の組み立て方、測定方法~データの扱い方、統計、引用の仕方など、計11項目4段階に論文の評価ポイントの基準が明記してあり、その総合点で論文の質が評価されます。

川島博士

川島博士大学の卒業研究や大学院で研究を経験なさった方、できれば管理栄養士・栄養士の方は、 論文を読まれる際には是非AMSTARを念頭にお読みいただきたいと思います。

保健機能食品以外の青汁は効果が期待できない?

院長 藤田

院長 藤田川島博士は、保健機能食品以外の青汁については、効果が期待できないとお考えになりますか?

川島博士

川島博士栄養成分の含有量が詳細まで公開されているものであれば、保健機能食品以外から選択するのも有り、と考えます。

保健機能食品以外の「健康補助食品」として販売される青汁は多くありますが、商品の中には、栄養成分の表示が細かく開示されていないものも目立ちます。

量が表示されていないということは、作っている側の品質管理ができていない可能性があります。実際に、成分名表示はあっても含有量表示のない製品を分析したところ、その成分が検出されなかった(入っていなかった)という報告があります。量の表示がない製品は、有効性も安全性も分からない製品である可能性があります。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/kenkou_shokuhin00.pdf 厚生労働省「健康食品の正しい利用方法」より

すべてがそうとは言えませんが、「品質管理ができていない可能性がある」懸念が払拭できないため、基本的には保健機能食品から選択するのが”好ましい”という立場・考え方です。

裏を返すと、「品質管理ができていない可能性がある」懸念がきちんと払拭できるものであれば、保健機能食品以外から選択するのも有りだと考えています。

院長 藤田

院長 藤田含有量表示が詳細にされていないものは、どのくらいの栄養が補足できているのか分かりませんね。逆に過剰摂取となってしまう可能性も考えられるのではないでしょうか?

川島博士

川島博士鋭いご指摘です。過剰摂取の心配よりも、有害成分や残留農薬が多く含まれている懸念があります。各栄養素の含有量が不明な青汁商品は、科学的に適切とは言えません。

有用成分が他製品より多く含まれている場合が「全く無い」とは言い切れませんが、有用成分の過剰摂取の心配よりも、むしろ有害成分や残留農薬が含まれている懸念があります。

各栄養素の摂取量が分からず、どのくらいの栄養が摂取できているのかが分からないものは、栄養学・管理栄養学の立場、健康維持・健康増進の観点から、科学的に適切とは言えません。

保健機能食品以外の「健康補助食品」として販売される青汁商品を選ぶときは、成分の含有量が詳細に表示されているものを選ぶと安心です。

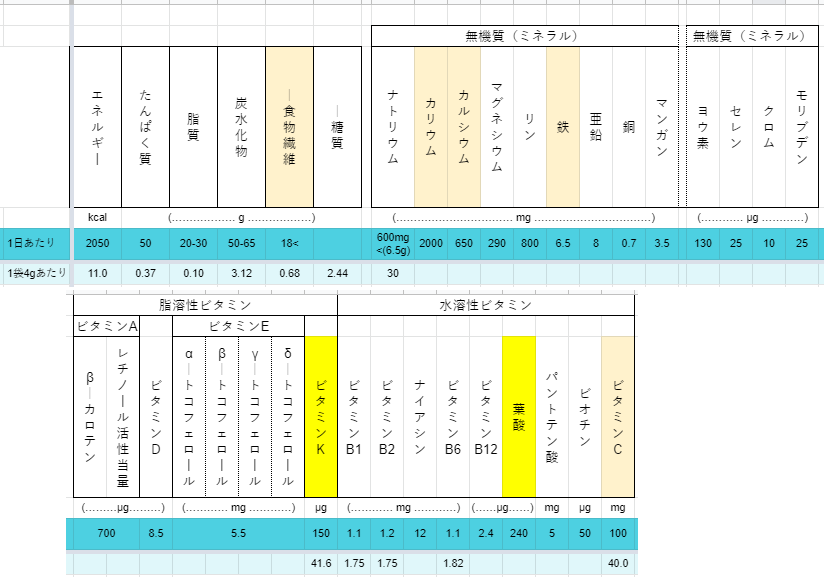

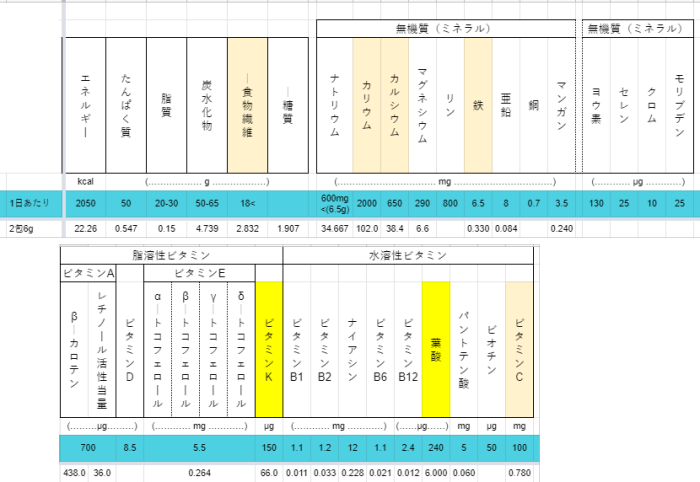

成分含有量が詳細に表示されている商品例

九州産の桑葉をはじめとする20種類の野菜素材が配合されている青汁です。

成分表示がしっかりされているので、一袋4gで必要な栄養素が効率よく摂取できる商品だということが分かります。

活動レベル「ふつう」との比較です。

院長 藤田

院長 藤田1日約100円で生活にとり入れられるので続けやすく、低価格で効率よく栄養を摂りたい方に最適な商品です。

1日量(1袋4g)あたりの栄養素

エネルギー 11.0kcal

たんぱく質 0.37g、脂質0.10g、炭水化物3.12g(糖質2.44g、食物繊維0.68g)、食塩相当量 0.003g、ビタミンB1 1.75mg、ビタミンB2 1.75mg、ビタミンB6 1.82mg、ビタミンC 40.0mg、ビタミンK 41.6μg

こちらも各栄養素の含有量がビタミンやミネラルまで公開されています。

伊豆諸島・八丈島原産の明日葉が原料の商品で、1日2包あたり※の食物繊維量は2.83g、カリウム102.0mg、カルシウム38.4mg、体内でビタミンAに変わるβ-カロテンは438μgと、他商品と比べて優秀な青汁です。

活動レベル「ふつう」との比較です。

院長 藤田

院長 藤田ビタミンKや積極的に摂取したいビタミンB群だけでなく、葉酸までバランス良く含有された良い商品ですね。

1日量(2袋6g)あたりの栄養素

エネルギー 22.26kcal

たんぱく質 0.547g、脂質0.15g、炭水化物4.73g、食物繊維2.83g、糖質1.9g、食塩相当量 0.035g、カリウム102.0mg、カルシウム38.4mg、マグネシウム6.6mg、鉄0.33mg、亜鉛0.084mg、マンガン0.24g、ビタミンA(β-カロテン438μg、レチノール活性当量36.0μg、ビタミンE 0.264mg、ビタミンK 66μg、ビタミンB1 0.011mg、ビタミンB2 0.033mg、ナイアシン0.228mg、ビタミンB6 0.021mg、ビタミンB12 0.012μg、葉酸6.0μg、パントテン酸0.06mg、ビタミンC 0.78mg

※メーカー公開の90gあたりの栄養素含有量より換算

健康食品の正しい利用法

院長 藤田

院長 藤田青汁商品を選ぶ前には、まず食事からの栄養摂取や食生活の改善を第一に考えるようにしましょう。

川島博士

川島博士そのうえで、機能性・目安量・期待できる効果など、公開されている製品情報を充分に確認することが大切です。

健康食品を生活にとり入れるときは、厚生労働省のパンフレット「健康食品の正しい利用法」(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/kenkou_shokuhin00.pdf)に必ず目を通しておくことをおすすめします。特に注意しておきたい部分について、一部抜粋して紹介します。

- 薬のような使い方をしない

- アレルギーに注意する

- 薬と併用しない

- いくつもの製品を同時に摂取しない

- たくさん摂ればよいというものではない

- ふだんからメモをとり、体調に異常が生じたら摂取中止、保健所へ

・「本当にその健康食品だけで良くなったのか」が客観的に明らかでない製品に、過度な期待は寄せない

・動物実験は、はっきりとした結果を得るために極端な条件で行われる場合が多くなっていて、摂取した成分の、ヒトでの効果を明らかにするためには、 ❶ ヒトでの試験で ❷ 摂取した成分がどれくらいの量で体内に吸収されるか ❸ どれくらいの濃度で血中に存在するのか(量と時間)などを明らかにする必要がある

・「成分の情報」と「製品の情報」は、必ずしも一致しないことに注意

・健康食品を食べて体調が悪くなったときに、「それは体の毒素が出ている時期」「反応が出るのは効果がある証拠」などといって使用継続をすすめるのは、いわゆる「好転反応」のことを指しますが、表現自体が薬事法違反にあたります。「好転反応」に科学的根拠はない

・「年をとると×× が減る、だからこれを摂るべき」と言われても、摂るべき根拠が明らかでない成分は、摂る必要はない

「健康食品の正しい利用法」厚生労働省

院長 藤田

院長 藤田一般向けでありながら、科学的な視点から、健康食品の利用法で大切なポイントがわかりやすく示してあります。健康食品を使用する前にぜひ読んでみましょう。

よくある質問に管理栄養士が回答

岩見真由美さん

岩見 真由美さんプロフィール

- 管理栄養士、健康運動指導士

管理栄養士・健康運動指導士としてフリーランスで活動。特定保健指導では生活習慣病予防を、介護予防事業では高齢者のフレイル予防と、食事と運動の両面から健康づくりのお手伝いをしています。

含有量が詳細に表示されていない青汁商品は、避けたほうが良い?

個人意見ですが、品質管理と栄養成分表示はまた別であると考えています。

岩見管理栄養士

岩見管理栄養士品質管理ができているか確認できるのは内部スタッフのみとなり、万が一、健康被害にあっても訴えることができるモノを選ぶのは、自分の身を守るために大切なことです。

青汁に関しては、国内の製品はよほどのことがない限り大丈夫と考えており、注意したいのは、通販で買う海外のものです。

通販で簡単に購入できてしまいますが、そもそも日本人向けの商品ではありませんし、何が入っているか分からないため、私自身は買わないようにしています。

毎年健康食品による健康被害が報告されている中※、健康効果に関して懸念が払拭できない商品については、やはり疑問を感じるものは使用されないほうが良いでしょう。

また、厚生労働省の「健康食品の正しい利用法」にもありますが、健康維持にはやはりバランスの良い食事、運動、休養!ということになりますので、含有量が詳細に表示されている青汁商品を選んだとしても、まずは生活習慣を見直すことを第一としていただければと思います。

参考:「健康食品」のホームページ(厚生労働省)

※指定成分等含有食品(健康被害情報)(厚生労働省)

※「健康食品」の安全性・有効性情報(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所)

※健康食品が原因かもしれない健康被害にあったら(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所)

青汁商品の成分表示を比較する際のポイントは?

2020年4月1日より、栄養成分表示が義務化されました。

◆ 表示が義務付けられている栄養成分

(栄養成分表示について/消費者庁)

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)

◆ 表示が推奨されている栄養成分

飽和脂肪酸、食物繊維

◆ 任意で表示されている栄養成分 ミネラル(亜鉛、カリウム、カルシウムなど)、ビタミン(ビタミンA、ビタミンB1、 ビタミンCなど)など

岩見管理栄養士

岩見管理栄養士表示が義務付けられている、熱量(カロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)の5つが最低限表示されていることを確認するようにしましょう。

推奨表示または任意になりますが、ビタミン、ミネラル、食物繊維の表示があると消費者としても安心できますね。

また、できるのであればカリウム、鉄分、カルシウムも確認したいところで、下記が理由となります。

・カリウム

カリウムはナトリウムとバランスを取り合う関係で、ナトリウムが過剰になると排泄してくれる作用があります。

日本人は食塩摂取が多く、高血圧症の原因にもなるため、カリウムの摂取もおすすめしたいです。

実際、メタボで血圧が高めの方には、そのような理由から野菜をとることをおすすめしています。ただ、カリウムは茹でると損失されやすいため、効率よく摂取するのなら生で食べるのが良いです。

・カルシウム

カルシウムは日本人に不足しがちな栄養素です。カルシウムは体内に吸収されにくく、意識して摂らないと不足して、女性では骨粗鬆症の原因にもなります。

野菜ならモロヘイヤ、小松菜、切り干し大根に多く含まれます。

・鉄分

鉄分も日本人に不足しがちな栄養素です。女性は月経で失われやすいので、意識して摂るようにしたいですね。鉄分不足は貧血の原因にもなります。

吸収率が低く、ビタミンCと一緒に摂ると吸収率がアップしますが、野菜不足の方はビタミンCも不足しがちですから、青汁から摂れたら良いですね。

栄養成分表示の栄養素検査は手間がかかるので、最低限の表示しかされていない商品が多くあります。

ただ、栄養成分の計算のためには、青汁商品にはビタミンK、葉酸に関してもぜひ表示してほしいと考えていますし、表示されている商品のほうがより安心できますね。

岩見管理栄養士

岩見管理栄養士各製品ごとに栄養素の含有量は差がありますので、青汁商品を選ぶときは、上記栄養素の数値が表示されているかどうか、「栄養成分表示」をぜひ確認してみてください。

肌に対しての効果は期待できる?

院長 藤田

院長 藤田肌荒れ・肌の老化は、肌の保湿力の低下による乾燥および酸化ストレスが大きな原因となっていて、食事や睡眠、休養を含む生活習慣全般が深くかかわっています。

私たちが通常生活している地球上の大気には酸素が約21%含まれていて、この酸素を、私たちは呼吸をすることで取り入れています。

さらに食物として摂取した各種の栄養素と、呼吸で取り込んだ酸素とを用いて、生命活動の元であるエネルギーを作り出す反応は、実は、”酸化反応の”一種です。

一方、好ましくない酸化作用により身体のバランスの調節(これを、恒常性の維持といいます)に不具合が生じたり、シミやシワが増える、白髪や脱毛が増えるといった老化を促進したり、細胞が傷つけられ、健康な状態が損なわれたりします。これが酸化ストレスです。

肌の保湿に有効な分子としてグルコシルセラミドという物質が知られていて、研究によれば、17人のボランティアを用いた臨床研究において、1日当たり1.8mgグルコシルセラミドを4週間摂取すると 肌の保湿力が、対照実験よりも、約30%上昇する研究報告があります6)。

この、1日あたり1.8mgのグルコシルセラミドを摂取できる青汁製品が市販されていたのですが、残念ながら現在は入手できないようです。

類似した市販青汁としてグルコシルセラミドを含む他の商品も存在しますが、グルコシルセラミドの含量が非常に低く、効果が全く無いとは言い切れませんが、学術研究論文の文献値から考慮すると、現時点ではどうしても効果を得られるとは考えにくいものでした。

青汁商品ではありませんが、特定保健用食品として許可を得たサプリメントの中に、これに近い濃度(2/3)のグルコシルセラミドを配合させた商品があります。

FANCL 社製

「モイストバリアW」https://www.fancl.co.jp/healthy/item/5835a

栄養成分(1粒 当り)

パイナップル由来グルコシルセラミド 1200μg=1.2mg

(使用方法=1日1粒を目安)

学術論文は微生物由来のグルコシルセラミドを用いたデータであり、上記商品はパイナップル由来グルコシルセラミドを機能性関与成分とする機能性表示食品ですから、詳細な検証は必要です。

※医薬品開発のような厳密なレベルでの、大規模臨床研究による報告ではない点は念頭に置いておきましょう。

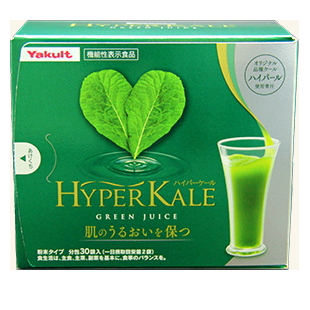

上記とは別に、肌の保湿に効果があるとする自社研究をもとに、抗酸化作用が学術的に報告されている分子であるグルコラファニンを含む青汁が機能性表示食品として市販されています。

肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげるグルコラファニンが配合された機能性表示食品として販売される青汁商品です。

農薬・化学肥料を使用せず栽培したグルコラファニンが、2袋/日で20mg摂取できます。

1日量(2袋8g)あたりの栄養素

エネルギー 27kcal

たんぱく質 0.6g、脂質0.1g、炭水化物5.9g、食物繊維0.2g、糖質5.7g、食塩相当量 0.1g、ビタミンK 38μg、葉酸47μg、鉄0.2mg、カルシウム123mg、カリウム294mg、マグネシウム26mg

機能性関与成分:グルコラファニン20mg

とても興味深い分子・青汁ですが、学術研究としてはグルコラファニンの保湿作用はまだ報告されておらず、さらに詳細な研究が必要です。

機能性表示食品に指定されていても、そのデータが正しい研究方法と正しい分析技術を用いて測定・解析され、論文の掲載の際には専門家による審査(査読とも言います)を経て、定評のある科学論文誌上に報告されたものであるかどうか、が信頼できるデータの目安となります。

また、これまでによく知られている抗酸化機能をもった分子として、「ビタミンC」「ビタミンE」があります。

ビタミンC、ビタミンEの栄養機能食品として販売される青汁商品は多くありますが、経口摂取しそれが消化吸収されたのち、表皮まで安定に到達して、さらにそこで抗酸化機能を発揮するかどうかは現時点では考えにくく、さらに詳しい科学的な研究結果が待たれるところです。

院長 藤田

院長 藤田肌荒れには、なによりもまず酸化ストレスを溜めない生活習慣とバランスの良い食事、生活習慣が重要です。

- 皮膚を清潔に保つ。

- 喫煙しない。

- 合成甘味料を摂取しない。

- 過度に日光を浴びすぎない。

- 日常で酸化ストレスを溜めない。

- 皮膚の乾燥を防ぐため、バランスの良い食事と充分な水分補給を心がける。

コレステロール対策として青汁を使用して良い?

コレステロール対策として青汁を使用する場合には、「コレステロールが高めの方に適する」として指定される特定保健用食品(特保=トクホ)から選んでみましょう。

院長 藤田

院長 藤田使用する場合には、主治医や薬剤師、管理栄養士と相談し、情報を共有しながら使用するようにします。

また、特定保健用食品の製品ごとに、標準的な摂取量および摂取方法が明記されていますので、表示に従って使用するようにしてください。

九州・阿蘇産の有機大麦若葉に、血中コレステロールを低下させる働きのある成分「キトサン」が配合されています。

LDL(悪玉)コレステロールが気になる方に適したトクホの商品です。

1日量(3袋9g)あたりの栄養素※メーカー公表の100gあたりの栄養素から計算

エネルギー 28.98kcal

たんぱく質 1.84g、脂質0.26g、食物繊維2.98g、糖質3.34g

ナトリウム 3.08mg、カリウム100.81mg、カルシウム14.13mg、鉄1.22mg、ビタミンK 103.72μg、葉酸0.02μg、ビタミンC 1.17mg

機能性関与成分:キトサン 1140mg(1袋 380mg)

個人差によって、体調に思わぬ不具合が生じる場合も考えられますので、様子を見ながら、少量から体質と体調に合わせた利用を心がけましょう。

コレステロール値が低すぎると、身体の調節に必要なホルモンを産生できなくなる、といった不具合が生じて体調を崩すケースがあります。血清中の脂質が、下記基準値の範囲内にあることが必要です。

- 食物繊維を積極的に摂取する。

- 脂肪の多い食品を控える。

- コレステロールを多く含む食品(卵黄・魚卵などの卵類、内臓類など)を適切な量に調整する

○基準値

HDL-コレステロール 40 mg/dL 以上

LDL-コレステロール 60~119 mg/dL

トリグリセリド(TG) 30~149 mg/dL

青汁が”ダイエットに効く”は事実?

院長 藤田

院長 藤田青汁を飲むだけで痩せるというのは、考えにくいですね。

川島博士

川島博士はい。摂取カロリーを抑えて適度な運動を心がけることを前提として、高カロリー飲料の代わりに低糖質・低カロリーな青汁商品をとり入れるという方法であれば、減量のサポートになります。

一般的な青汁の成分を見てみると、ヒトの代謝を活性化させて、いわゆる脂肪燃焼を促進するような特定の成分※は含まれていないか、含まれていても極めて微量です。

※医学生物学の分野の研究者たちの間で、一般的に、リガンドと呼ばれる、生体調節に重要な非常に小さな生理活性物質

このため、青汁の摂取が直接的に体重減少(ダイエット)に効果をもつことは考えにくいです。

体重減少のためには、エネルギー摂取量を超えて、健康的な方法でエネルギーを消費するのが基本です。

「生活習慣を改善することなく、青汁の摂取だけで体重が減少することは考えにくい」ことがきちんと思考できていれば、巷に溢れている極端な体験談、広告に惑わされることを避けられます。

- 摂取カロリーを抑える。

- 健康的にカロリーを消費する。

- 糖分の含量が多い、高カロリーの清涼飲料水を飲むことを控える。

- その代わりに、自分に合った低カロリーの青汁を摂取する

このような利用方法であれば、青汁は減量のサポートをしてくれると科学的・合理的に考えることができますね。

甘みがないと飲みにくい方で甘味料(黒糖、はちみつ等)入りの青汁を選ぶ場合は、カロリー・糖質の具体的な数値を確認しながら、1日の総カロリーを把握し、それを超えるエネルギーを運動で消費しましょう。

減量のサポートになる青汁商品の選び方

青汁を飲むだけで痩せるということは考えにくく、誰でも簡単に「これを飲むだけで痩せる」と思わせるような表記は不当表示にあたります。そのような表示をする商品を見つけた時は、注意が必要です。

保健機能食品のひとつである機能性表示食品として、肥満気味な方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方に適しているとして販売されている青汁商品があります。

機能性表示食品について:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/(消費者庁)

上記に掲載した機能性表示食品は、国の定めるルールに基づいて、事業者が科学的根拠などの必要事項を消費者庁長官に届け出ている商品です。(トクホとは異なり国の審査は行われていません)

葛の花イソフラボンの痩身効果や、ターミナリアベリリカ由来没食子酸の食後の血糖値・中性脂肪上昇を抑えるはたらきが期待されているようですが、いずれも正統な科学的学術論文上での定評はまだ得られていないようです。

アフリカマンゴノキ由来エラグ酸の体脂肪率や血中中性脂肪、BMIの低下および体重やウエスト周囲径の減少を助ける機能が報告されていますが、これもさらに詳細な科学的・学術的な研究が必要とされます。

川島博士

川島博士肌への効果と同様に、機能性表示食品に指定されていたとしても、正しい研究方法と正しい分析技術を用いて測定・解析されているか、専門家の査読を経て、定評のある科学論文誌上に報告されたものであるかどうかが信頼できるデータの目安となります。

- 市販青汁は粉末青汁を含め、効果に科学的根拠のあるもの、ないもの、玉石混交。

- 保健機能食品は、効果に関する科学的根拠によって細分化されている。

- 便秘、肌、コレステロール対策として、青汁を使用する前にまず生活習慣を改善する。

- 生活習慣を改善した上で、青汁を使用する場合、科学的根拠のある青汁の中から自分に合ったものを選び、科学的な考え方で的確に使用する。

- 査読論文の質を見極める有効な指標に、AMSTARがある。

- 一般向けに、厚生労働省「健康食品の正しい利用法」がとても参考になる。

- 青汁だけで、ダイエット効果はない。生活習慣を改善し、自分に合った青汁を選び、科学的な考え方で摂取する。

参考文献(References)

1) 消費者庁、特定保健用食品制度(疾病リスク低減表示)の概要https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/food_labeling_cms206_201224_04.pdf

2)消費者庁、特定保健用食品(規格基準型)制度における規格基準 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/syokuhin1568.pdf

3)消費者庁、現在の特定保健用食品https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_200122_04.pdf

4) Andrew D Oxman, Holger J Schünemann and Atle Fretheim, Improving the use of research evidence in guideline development: 8. Synthesis and presentation of evidence, Health Research Policy and Systems 2006, 4:20 doi:10.1186/1478-4505-4-20

5) 厚生労働省、健康食品の正しい利用法 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/kenkou_shokuhin00.pdf

6)Shoko Fukunaga, Sayori Wada, Toshiya Sato2, et al. Effect of Torula Yeast (Candida utilis)-Derived Glucosylceramide on Skin Dryness and Other Skin Conditions in Winter J Nutr Sci Vitaminol, 64, 265–270, 2018