院長 藤田

院長 藤田こんにちは。総合内科専門医の藤田です。

健康を意識している方に人気が高まっている青汁。「体に良さそう」「野菜不足だから」 といった理由で、日常生活に取り入れている方も多いと思います。

「青汁は手軽に野菜不足を補える」というイメージがありますが、果たして実際はどうなのでしょうか。結論を先に書くと、青汁は野菜の代わりにはなりません。

このページでは、栄養学・栄養科学、そして医化学一般の専門家である川島久さんと一緒に、青汁は野菜不足を補えるのか?さらに青汁の正しい使用方法と、使用する上での注意点について考えてみましょう。

この記事の執筆者

藤田 英理 内科総合クリニック人形町 院長

東京大学医学部保健学科、横浜市立大学医学部を卒業。虎の門病院、稲城市立病院、JCHO東京高輪病院への勤務を経て内科総合クリニック人形町を開院。総合内科専門医。AGA治療や生活習慣病指導も行う。

この記事の監修者

川島 久 博士(学術)栄養学・栄養化学・医化学一般

国立大学の大学院博士課程を修了。都内私立大学家政学部の栄養学科・管理栄養士コースで、栄養学と生化学の講義を担当。現在は研究所勤務。

- 博士(学術)栄養学、栄養化学、医化学一般

- 第一種衛生管理者

- 厚生労働省指針『心と身体の健康増進(THP)』推進指導者

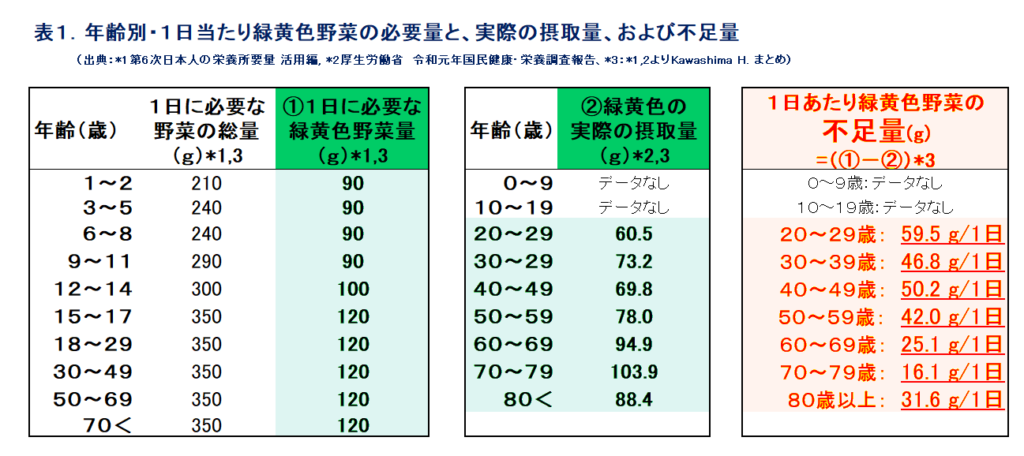

緑黄色野菜の1日の「必要量」と実際の「摂取量」「不足量」

下記の表に、「年齢別・1日当たり緑黄色野菜の必要量と、実際の摂取量、および不足量」をまとめました(表1・2)。

各年代とも、緑黄色野菜の摂取が不足していること、また、表2に「その他の野菜」についてもまとめたところ、これもすべての年代で摂取量が不足していることがわかります。

院長 藤田

院長 藤田若い方ほど、野菜の摂取が不足している傾向がありますね。

川島博士

川島博士この不足している栄養を、青汁で補えるのかどうか?詳しく見ていきましょう。

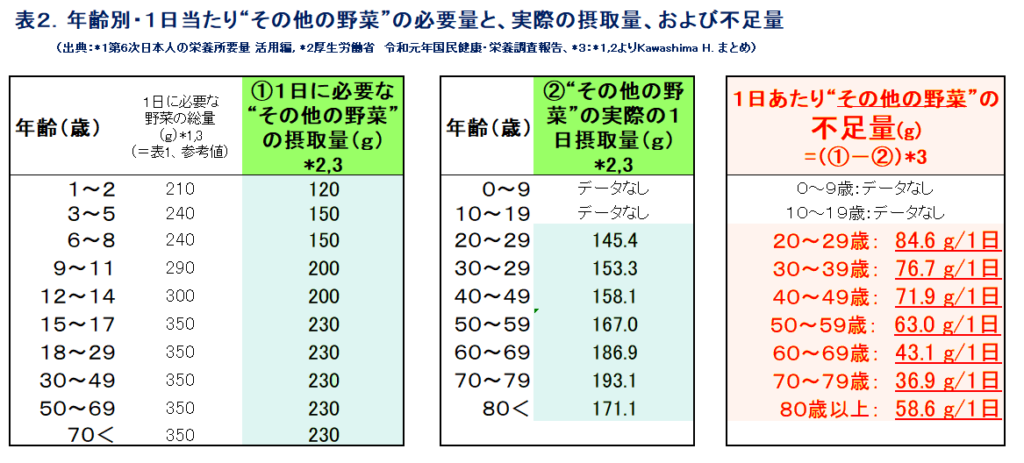

1日あたりの栄養素摂取基準と市販の青汁から摂取できる栄養の比較

院長 藤田

院長 藤田1日に必要な栄養素が、青汁で摂取できるのかどうか?データでまとめました。

下記の表は、「1日あたりの栄養素摂取基準」について、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」のデータをもとに、抜粋してまとめたものです(表3)。

「1日あたりの栄養素摂取基準」とは、人が、野菜を食べることで取り入れなければならない栄養素のそれぞれの量を、成人の男女別に示したものです。

表3の右側部分には、市販されている一般的な3種類の青汁を例として、それぞれ、指定の一回分の分量で摂れる栄養素の量を、比較しやすいように左右を一致させて示したものです。

左右の数字をよく比べてみると…?

院長 藤田

院長 藤田すべての項目で、1日の基準のはるかに下です。これは是非知っていただきたい事実ですね。

川島博士

川島博士はい。青汁は決して、野菜に代わるものではないことが、お分かりいただけると思います。

そもそも野菜を取るメリットは、

- 血圧、血中脂質の数値の改善

- 野菜の食物繊維がフィルターの役割をして、食後の血糖値の急上昇を防ぐ

- 脂肪や糖質の代謝に必要なビタミン、ミネラル類が摂れる

- かみごたえがあるため、歯肉を丈夫にする

- 便通を整える

- ダイエット中の人なら野菜から食べることで、満足感が増して食べ過ぎを防ぐ

といったことが上げられます。

青汁は製造過程で野菜に熱を加えて加工するため、食物繊維やビタミン、ミネラル類、野菜に多く含まれるファイトケミカル(植物性の機能性成分)が減っていることが多いため、生の野菜ほどの効果は期待できません。

よって、「青汁を野菜の代わりとして食物繊維やビタミン、ミネラル類を摂る」というよりも、「生の野菜で摂ることにプラスして、補助的に摂る」ことをおすすめします。

青汁で野菜不足を補うのではなく、基本は野菜をしっかり食べることが大切であり、そのうえで、青汁はあくまでも不足部分を補うために使用するということを、充分に理解していただきたいと思います。

さらに、青汁にはさまざまな種類があり、含まれている栄養成分もさまざまです。中には、含まれている栄養成分の表示が不十分な青汁もよく目に留まります。

青汁には、野菜不足分をある程度補うことが期待できるものと、ほとんど補うことが期待できないものがあり、取り入れ方と選び方がとても大切です。

\ 100種類以上の青汁商品を調査した /

青汁の正しい食生活への取り入れ方・選び方

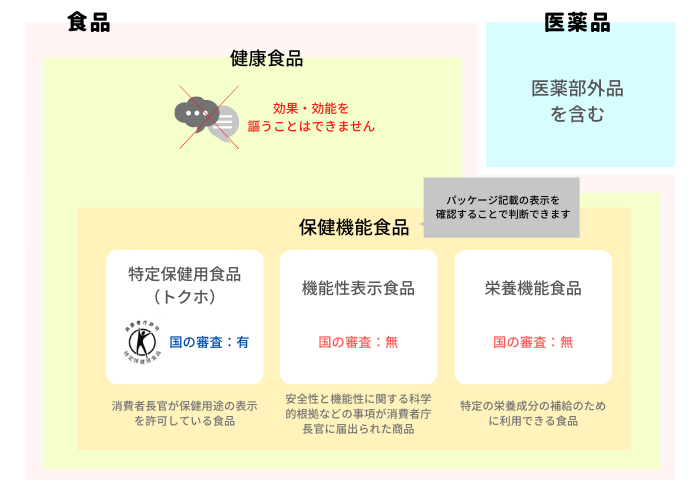

市販の青汁には、さまざまな種類があります。ここで覚えておきたいのは、青汁の中には「保健機能食品」に指定された青汁があることです。

院長 藤田

院長 藤田保健機能食品は、「特定保健用食品(トクホ)」「機能性表示食品」「栄養機能食品」と3つに分類されます。

実は、市販の多くの青汁はこれらのどこにも分類されない、効果・機能を謳うことができない「健康食品」です。しかしながら、すべてが同じ「青汁」という名称で流通しているため、選ぶ際には注意が必要です。

ただ、効果・機能を謳うことができない「健康食品」として販売されている青汁商品が、すべて良くないというわけではありません。中には栄養成分が豊富に含まれているものもあります(とはいえ、先に書いたとおり野菜不足を完全に補えるわけではありませんが・・)。

必ず成分表示が詳細に記載されているかどうかを確認し、詳しい記述がない商品は安全性や信頼性に欠けるため、避けるようにしましょう。

青汁商品それぞれの特徴を理解し、食生活に摂り入れるようにします

院長 藤田

院長 藤田一番はバランスの良い食生活を心がけ、野菜そのものを食べることが一番だということを忘れないようにしてくださいね。

青汁を正しく毎日の食生活にとり入れるには、商品それぞれの種類・特徴をよく理解することが大切です。下記に保健機能食品として販売される青汁の特徴と、主な商品名をまとめました。

特定保健用食品(トクホ)の青汁 | 安全性・健康維持、健康増進に役立つ効果について、国が審査し、消費者庁長官が保健用途の表示を許可している食品。許可されたものには許可マークが表示されています。 トクホの青汁一覧はこちら ■食後血糖値の上昇緩和に関する表示のもの ・ヘルスマネージ大麦若葉青汁(大正製薬株式会社) ・緑茶習慣(伊藤園) など ■LDLコレステロール値高め対象に関する表示のもの ・コレスケア キトサン青汁(大正製薬株式会社) ・ヘルスマネージ 大麦若葉青汁キトサン(大正製薬株式会社) ・トクホ青汁キトサン・イン(株式会社アサヒ緑健) など ■腸内環境の健康に関する表示のもの ・ケール青汁食物繊維のチカラ(小林製薬株式会社) ・大麦若葉(ヤクルトヘルスフーズ株式会社) ・スキッと快通青汁(日清オイリオグループ株式会社) など |

| 機能性表示食品として販売される青汁 | 国の審査はなく、事業者が自己責任で、科学的根拠を基に適正に表示する必要のある食品です。 ■食物繊維・難消化性デキストリン含有のもの ・毎日1杯の青汁無糖(伊藤園) ・おいしい青汁(森永製菓株式会社) など ■食物繊維・イソマルトデキストリンを含有するもの ・賢人の食習慣青汁(オリヒロプランデュ株式会社) など ■キトサンを含有するもの ・コレスケア キトサン青汁(大正製薬株式会社) など ■イソフラボン・テクトリゲニン類を含有するもの ・葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁(株式会社やまちや) ・葛の花イソフラボン青汁(株式会社CDグローバル) など |

| 栄養機能食品として販売される青汁 | 特定の栄養成分を補給するための食品、という位置づけです。個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度で、一日あたりの摂取する各栄養成分量が、上・下限値の定められた範囲内であることが必要です。 機能の表示をすることができる栄養成分として、 ■栄養元素:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム ■ビタミン:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸 ■脂肪酸:n-3系脂肪酸 |

| その他「健康食品」の青汁 | 上記以外の青汁はすべて「健康食品・栄養補助食品」となります。健康効果に関する実証的な研究がされていないため、効果・効能を謳うことはできません。 「栄養機能食品」と「栄養補助食品」、呼び名は似ていますが、全く異なるものです。 こうした商品を野菜不足を補う目的で使用する場合、各栄養素の実際の含有量を確認します。また、詳細な成分表示がされていない商品に関しては、有効性や安全性が分からないため、避けるべきです。 |

青汁を食生活にとり入れるときの注意点

保健機能食品として販売される青汁であっても、疾患の診断・治療・予防を目的としたものではありません。必ず主治医、薬剤師、管理栄養士に相談し、情報を共有しながら使用するようにします。

健康食品は、あくまでも健康が気になり始めた方を対象に設計された製品であり、そのような方が生活習慣を改善する「動機づけ」として適宜利用することが望ましいです。

院長 藤田

院長 藤田青汁は決して食事・野菜の代わりになるものではなく、病気や症状を治すためのものではないことは理解が必要ですね。

川島博士

川島博士そのとおりです。食生活は「バランス良く、主食、主菜、副菜を規則正しく」が基本です。

また、食品すべてに共通することですが、摂取しすぎることもよくありません。それぞれの商品に表記されている1日あたりの摂取量を必ず遵守しましょう。

持病のある方、治療中の方、薬を服用されている方は、主治医に相談してから青汁を摂取するようにします。

- 腎不全、腎機能障害、人工透析を行っている

- 抗血栓薬の投薬、服用をしている

- 肝機能不全、肝機能障害、肝炎をもっている

- 食物アレルギーをもっている

- 食事制限を行っている

岩見真由美さん

岩見 真由美さんプロフィール

- 管理栄養士、健康運動指導士

管理栄養士・健康運動指導士としてフリーランスで活動。特定保健指導では生活習慣病予防を、介護予防事業では高齢者のフレイル予防と、食事と運動の両面から健康づくりのお手伝いをしています。

一人暮らしの方が野菜不足を補うには?

厚生労働省は1日に350gの野菜を食べることを推奨していますが、一人暮らしの場合、充分な野菜を毎日食べ続けることは、そうやさしいことではないですよね。

先に書いたとおり、若い方ほど野菜が不足している傾向があるのですが、一人暮らしの場合「若いから大丈夫」「そのうち改善しよう」と、野菜不足のままの生活習慣を続けた結果、中高年や老年になって身体を壊すことが懸念されます。

一人暮らしにとって、市販青汁のメリットは、

- 簡単である(料理の必要がない)

- 食べきれなかった野菜を腐らせることがない

- 比較的安価で、良い市販青汁が入手できる

といった点が上げられますが、青汁は、食生活を見直した上で足りない栄養を補うという意識で、あくまでも補助的な目的で摂取するように心がけてほしいと思います。

院長 藤田

院長 藤田青汁は決して野菜に代わるものではないので、意識して野菜を摂取し、その上で青汁をプラスすることを心がけるようにします。

岩見真由美さん

子どもの野菜不足を青汁で補うことはできる?

「若い方ほど野菜不足の傾向がある」というのはすでに何度もお話してきていますが、0~9歳、および10~19歳の方々の野菜摂取が足りているのか、不足しているのか。不足しているとすればどのくらい不足しているのか?が、データとして明確になっていません(表1.2)。

子ども向けの甘く飲みやすい青汁商品も多く販売されているようですが、それだけに頼ったり、青汁だけ飲ませれば良いということではないため、過信しすぎないようにしてください。

保健機能食品を与える場合は特に注意が必要です

院長 藤田

院長 藤田保健機能食品は、成人を対象に開発されたものです。

保健機能食品として販売される青汁は、安全性が検討されていたとしても、基本的に成人を対象にしています。子どもが摂取したときの影響はほとんどわかっていないため、与えないようにします。

・著しい成長期にある乳幼児が健康食品を使用することの体への影響は、解明されていないことが多い(良い影響だけでなく悪い影響もある可能性)。

・健康食品を常用することにより、本来身につけるべき正しい食習慣が身につかなくなる可能性がある。

健康食品の正しい利用法(厚生労働省)

また、青汁商品の中には、はちみつや黒糖を添加した青汁も多く出回っていますので、1歳未満のお子様には特にご注意ください。

岩見真由美さん

青汁サプリメントは、野菜不足を補うことはできる?

院長 藤田

院長 藤田青汁サプリメントに関しても、保健機能食品として販売されているものと、それ以外のものがあります。

「栄養補助食品」として販売されている商品は、上記で書いたように、健康効果に関する実証的な研究がされていない青汁商品です。

「健康補助食品」や「栄養調整食品」という名称で販売されているものもありますが、栄養補助食品と同じように、「栄養機能食品」とはちがうことも充分ご理解いただくことが必要です。

特徴を理解し、上手にとり入れるようにしたいですね。

岩見真由美さん

- 青汁は、野菜に代わるものではない。

- 野菜不足を完全に補うことはできない。

- 野菜そのものを食べるべきで、補助的に青汁を使用するようにする。

- 「保健機能食品」として販売される青汁、それ以外の「栄養補助食品」として販売される青汁があり、目的によって選ぶ。

- 子どもの青汁摂取には注意が必要。

参考文献(References)

1)第6次日本人の栄養所要量 活用編

2)厚生労働省 令和元年国民健康・栄養調査報告

3)厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

4)Chiochetta M, Ferreira EJ, Moreira ITDS, et.al., Green Juice in Human Metabolism: A Randomized Trial., J Am Coll Nutr. 2018 Apr 27:1-7. doi:10.1080/07315724.2018.1457458.