職場の健康診断などで、高尿酸血症を指摘されたけれど、特に症状もないのでそのままにしている方は多いのではないでしょうか?

また、アルコールや食生活の影響で尿酸値が上がることは知っていて、それとなく食生活や生活習慣には注意しているけれど、尿酸値が下がらず、途方に暮れている方もいるのではないでしょうか?

尿酸値が高い状態を高尿酸血症といいますが、高尿酸血症自体は基本的に症状のない病気です。しかし、これを放置しておくと、体にいろいろな問題を生じさせることが知られています。

ここでは、痛風発作を起こさないために、知っておきたい尿酸値の基準や治療法を解説します。

この記事の執筆者

藤田 英理 内科総合クリニック人形町 院長

東京大学医学部保健学科、横浜市立大学医学部を卒業。虎の門病院、稲城市立病院、JCHO東京高輪病院への勤務を経て内科総合クリニック人形町を開院。総合内科専門医。AGA治療や生活習慣病指導も行う。

「尿酸値が高い」と指摘されたけれど、通院の時間がない、面倒で続かない方に

尿酸とはそもそもなんですか?

痛風は、血液に溶けきれなくなった尿酸が結晶となって関節に沈着することで起こります。足の親指などの関節が急激に腫れて痛くなり、歩くのも難しくなることが。

院長 藤田

院長 藤田痛風以外にも、高尿酸血症を放置しておくと、腎臓の機能の悪化や尿路結石合を起こすことが知られています。

痛風患者では、肥満、高血圧、高脂血症、血糖値の悪化なども複合的に合併1) 。

このように、高尿酸血症は痛風だけでなく、腎臓も含めて体にいろいろな悪影響を及ぼします。

動物も植物も、もとをたどれば小さな細胞が集まってできて、細胞の中には、遺伝情報を伝えるための核酸という物質が含まれています。その核酸のなかにプリン体が含まれており、プリン体が体内でいろいろな形で利用された際の余り物として尿酸が生成。

私たちの体の中のプリン体は、日々の食事で取り入れられることや、新陳代謝で細胞から漏れ出てくることによって増えていきます。プリン体から作られた尿酸の一部は体内に蓄えられ、残りは尿の形で体外に排出。

産生される尿酸と、尿として排出される尿酸のバランスは、通常であれば適切に保たれており、体内に蓄えられる尿酸が増え続けていくことはありません。

しかし、このバランスが崩れると体内の尿酸が増えていき、やがて高尿酸血症になってしまうのです1) 。

高尿酸血症・痛風って、おじさんの病気ですか?

高尿酸血症の頻度は日本の全人口において男性で20%、女性で5% 、60歳代が最も多く、その次が50歳代と70歳代がほぼ同数。初発の年齢は30歳代が最も多く、次いで40歳代、50歳代 。

高尿酸血症が長期間続くと、関節の中に尿酸の結晶が作られます。この結晶は、白血球という体内の異物を処理する細胞が対応することになりますが、白血球はこの結晶を上手に処理できません。

結果として、炎症を引き起こす物質が関節付近で放出され、関節炎が生じてしまいます。この激しい関節炎が痛風発作です。

高尿酸血症が以前からある人で、足の親指の付け根や足首の関節が急に赤く腫れて痛み出したときは、痛風の発作が強く疑われます。

高尿酸血症の頻度は日本の全人口において男性で20%、女性で5%と報告されています。成人男性だけで見ると、2010年頃で20-25%の方に高尿酸血症が認められています。

国民生活基礎調査によると、痛風患者数は2016年の時点で100万人を超えており、年々その数は増加。

痛風患者さんの年齢では60歳代が最も多く、その次が50歳代と70歳代がほぼ同数となっています。初発の年齢は30歳代が最も多く、次いで40歳代、50歳代が多いといわれています1) 。

尿酸値の基準値は?

血液検査で尿酸の値が7.0mg/dLを超えれば高尿酸血症の診断 。

性別、年齢に関係なく、血液検査で尿酸の値が7.0mg/dLを超えれば高尿酸血症の診断となります。この値は尿酸が血液中に溶解できる上限の濃度が7.0mg/dLであることから決められています。つまり、7.0mg/dLを超えると尿酸は血液に溶けきれなくなり、結晶ができてしまうのです1) 。

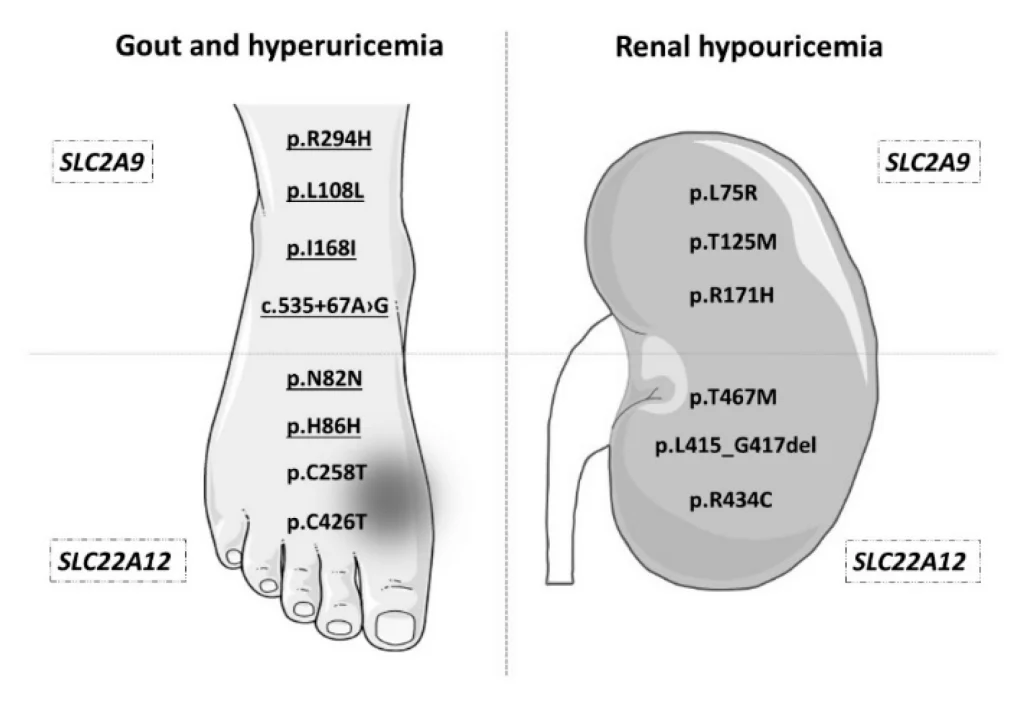

高尿酸血症に至るメカニズムは、尿酸の産生の増加と排泄の低下の二つがあります。

<産生の増加の原因>

食事によるプリン体の過剰摂取、アルコール、果糖によるものなどがあります。

<排泄の低下の原因>

腎臓の働きが落ちる慢性腎不全、血液の循環が低下する脱水や心不全などが。また、利尿薬、免疫抑制剤、結核の薬、パーキンソン病の薬の一部でも尿酸の排泄の低下が起きることが知られています2)。

高尿酸血症とは逆に、尿酸の値が2.0mg/dL以下になると低尿酸血症となり、特に腎性低尿酸血症という病気が原因となっている割合が高く、これは珍しい遺伝性の病気です。

腎臓での尿酸の回収がうまくいかず、排出される尿酸が増えることで尿酸値が低くなります 4) 。

尿酸が高いだけで、治療が必要ですか?

尿酸値が8mg/dL以上の場合は、合併症(腎障害、尿路結石、高血圧、狭心症、心筋梗塞、メタボリックシンドロームなど)がある場合は薬物治療の、ない場合は尿酸値が9.0以上で、薬物治療の適応に。

高尿酸血症自体は、基本的に無症状であるため、健康診断の採血ではじめて高尿酸血症と診断されることが多いかもしれません。

または、ある日突然足の親指の付け根が急激に腫れて痛み、何日かしたら痛みが嘘のようになくなるということを繰り返し、その後病院に行ってはじめて高尿酸血症があり、痛風であったと気づかれることもあるでしょう。

尿酸の値が7.0mg/dLを超えると高尿酸血症となりますが、それだけですぐに尿酸の値を下げる薬での治療が始まるわけではありません。

痛風の発作がある場合や、痛風結節(尿酸の結晶が皮膚の下に溜まってこぶのようになったもの)がある場合は、尿酸降下薬での治療が必須です 1) 。

痛風のない高尿酸血症は、無症候性高尿酸血症と呼ばれます。無症候性高尿酸血症では、尿酸値が8mg/dL未満の場合は、生活指導などで様子を見ることとなります。

尿酸値が8mg/dL以上の場合は、合併症(腎障害、尿路結石、高血圧、狭心症、心筋梗塞、メタボリックシンドロームなど)がある場合は薬物治療の適応となります。合併症がない場合は、尿酸値が9.0以上であれば薬物治療の適応に。

尿酸値の治療目標は6.0mg/dLです。痛風発作中の尿酸値は必ず高値をとるわけではなく、低値をとることもあるため、確実な診断のためには、腫れている関節の関節液を採取し、顕微鏡で尿酸の結晶を確認することもあります1) 。

とっても痛い痛風発作。どうやって治療するのですか?

高尿酸血症・痛風を治療する目的は、痛風の発作が起きないようにすること、尿酸の沈着による腎障害や尿路結石を防ぐことにあります。

院長 藤田

院長 藤田痛風発作の最中は、尿酸のコントロールではなく関節炎の沈静化を優先。関節炎が落ち着いたあとで尿酸値のコントロールを、また生活習慣の改善も行っていくことになります。

痛風の関節炎の治療

- コルヒチン

- 非ステロイド性抗炎症薬

- ステロイド剤

- 関節穿刺

痛風の関節炎は、よく知られているように激しい痛みをともない、生活の質を大きく下げるものです。治療にはコルヒチン、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、ステロイド剤などが用いられます。

コルヒチンは、痛風発作が起きそうな前兆期に用いられ(親指の付け根がなんとなくムズムズする感じなど)、痛風発作を予防する働きを持ちます。そのため、常に携行し、発作が起きそうなときに内服。

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、痛風発作の治療の中心となる薬剤です。徐放性インドメタシン(商品名:インテバンSP)、ロキソプロフェン(商品名:ロキソニン)などが該当し、痛風発作のピーク時に短期間だけ、大量に使われます。

非ステロイド性抗炎症薬の問題点は、胃潰瘍、腎障害などの副作用があることです。そのため、胃潰瘍予防薬の内服をしたり、もともと腎障害がある場合は代替としてステロイド剤を使用したりする必要があります。

非ステロイド性抗炎症薬が使えない場合や、無効の場合、関節炎が複数個所ある場合などは、ステロイド剤の内服で治療。

ステロイド剤は時間をかけて少しずつ量を減らしていく必要があるため、内服期間が比較的長期間となります。

膝や肘などの大きな関節の関節炎で、水が溜まっている場合は、関節に針を刺して水を抜いたうえでステロイドを注入することもあります。この場合は、関節に尿酸の関節があることを確実に確認できていることが前提となります 1) 。

高尿酸血症の治療

- 尿酸排泄促進薬

- 尿酸生成抑制薬

- 非プリン型キサンチンオキシダーゼ阻害薬

- 生活習慣の改善

高尿酸血症の薬物治療には、尿酸降下薬が。尿酸降下薬には大きく分けて尿酸排泄促進薬と尿酸生成抑制薬があります。

尿酸排泄促進薬は、腎臓での尿酸の回収を抑えることで尿中に排泄される尿酸の量を増やし、体内の尿酸の量を減らすものです。

プロベネシド(商品名:ベネシッド)、ブコローム(商品名:パラミヂン)、ベンズブロマロン(商品名:ユリノーム、ナーカリシン、ベンズマロンなど)が該当します。

尿中の尿酸の濃度が上がるため、使用中は常に尿路結石が出ないように注意する必要があります。

尿酸生成抑制薬は、尿路結石のある場合や腎機能障害がある場合などに使用されます。アロプリノール(商品名:ザイロリック、アロシトール、サロベールなど)が該当します。

非プリン型キサンチンオキシダーゼ阻害薬という、尿酸の産生を抑える作用を持つ薬も使われています。フェブキソスタット(商品名:フェブリク)、トピロキソスタット(商品名:ウリアデック)といった薬が、現在広く使用。

薬以外に生活習慣の見直しも重要となります。食事療法、飲酒量の制限、適度な運動療法などにより、肥満を予防・改善していくことが必要です1) 。

高尿酸血症を放置すると?

高尿酸血症を放置するといろいろな合併症が生じます。

- 痛風

- 痛風結節

- 腎障害

- 尿路結石

高尿酸血症患者の約80%は、何らかの生活習慣病( 肥満、高血圧、高脂血症、高血糖 )を合併1) しています。

院長 藤田

院長 藤田特に、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の発症リスクが高くなることも知られているため、注意が必要です。

プリン体が入ってないビールなら飲んでもいいですか?

男性の場合ビールで中瓶1本(500mL)、日本酒1合(180mL)、焼酎0.6合(110mL)、ウィスキーダブル1杯(60mL)、ワイン1/4本(180mL)、缶チューハイ1.5缶(約520mL)に相当します5) 。女性はその50-70%程度 。

アルコールの摂取は尿酸値を増加させますが、これには複数の理由が。

アルコールが体内にあるATPという物質の分解を促進し、その結果プリン体が増えること、アルコールにより腎臓の働きが落ちて尿酸の排泄が低下すること、アルコールと一緒におつまみとしてプリン体の多い食物を食べてしまうことなどが考えられています。

プリン体の少ない、入っていないビールなどが市販されていますが、アルコール自体が尿酸を増やすため、プリン体が入ってなければたくさんアルコールを飲んでも尿酸値が上がらないということにはなりません。

もちろん、通常のビールよりは尿酸値は上がりにくいので、上手に利用したいものです。

適切な一日当たりのアルコール量は、男性で純粋なアルコールで20g程度、女性ではその50-70%程度となります。

これは、男性の場合ビールで中瓶1本(500mL)、日本酒1合(180mL)、焼酎0.6合(110mL)、ウィスキーダブル1杯(60mL)、ワイン1/4本(180mL)、缶チューハイ1.5缶(約520mL)に相当5) 。

まとめ

食事や新陳代謝の結果、プリン体が産生されプリン体から尿酸が作られます。尿酸の産生と排出のバランスが崩れると、高尿酸血症に。

高尿酸血症を放置していると痛風発作になり、ある日突然激痛に襲われる可能性があります。尿酸値が7.0mg/dLを超えると、高尿酸血症となりますので、まずは内科での相談が必要です。

高尿酸血症を放置しておくと、痛風だけでなく腎障害、尿路結石、生活習慣病、狭心症、心筋梗塞のリスクが高くなるため、適切な治療をおこない尿酸値をコントロールしていきましょう。

参考文献

1. 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版. 2018年.

2. 糖尿病・代謝・内分泌内科ポケットブック 第2版. 野田光彦監修. 中山書店. 2018年.

3. 腎臓内科レジデントマニュアル 改訂第7版. 今井圓裕編著. 診断と治療社. 2015年.

4. 腎性低尿酸血症診療ガイドライン. 2017年

5. 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会. 健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料. 平成24年7月