「足がビリビリするこれって痛風?」

「今まで全く自覚症状がなかったけど、もしかして痛風かもしれない」

今この記事をご覧になられている方はこのようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

痛風は突然痛みを発症する病気ですが、自覚症状が少なく前兆を感じ取りにくいうえ、ほかの病気と判断がつきにくい病気でもあります。

今回は痛風の初期症状をわかりやすくお伝えし、

- あなたが痛風かどうか?

- 痛風の前兆

- 痛風になりやすい人の特徴

- 間違われやすい病気

などを説明いたします。

この記事の執筆者

藤田 英理 内科総合クリニック人形町 院長

東京大学医学部保健学科、横浜市立大学医学部を卒業。虎の門病院、稲城市立病院、JCHO東京高輪病院への勤務を経て内科総合クリニック人形町を開院。総合内科専門医。AGA治療や生活習慣病指導も行う。

「チクチク・ピリピリ・ムズムズ」とした痛み、違和感のある方 早めの受診で痛風発作時の重症度を下げることができます。

痛風の初期症状チェック

本当に痛風かどうかは血中の尿酸値や尿酸結晶を確認しなければわかりませんが、「痛風の初期症状」と「痛風になりやすい人の特徴」のチェックリストを紹介します。

痛風は似た病気が多く、判断が難しいため症状だけでは判断が難しいのですが、

<痛風の初期症状チェック>

- 足の指の付け根が「チクチク」「ムズムズ」違和感もしくは鈍痛がある

- 痛みが突然襲ってきて息ができないほど痛い

- 痛みは下半身で起きている

- 痛みの箇所が腫れている

- 痛みの箇所が熱を持っている

<痛風になりやすい人のチェック>

- 男性である

- 肥満である

- 大食いである

- たくさんお酒を飲んでいる

- 激しい運動を好む

- 親族に痛風患者がいる

院長 藤田

院長 藤田痛風の症状と痛風になりやすい人からそれぞれ当てはまるものが2つずつある場合、その痛みは痛風かもしれません。

痛風の初期症状はどんな痛み?

痛風の症状としては、風が吹くだけで痛いと言われるほどの激痛と腫れが起こり、熱を持つことも。

とにかく痛みが激しいことが特徴でどれくらい痛いかというと「骨折より痛い」「痛みで息ができない」と言われるレベルです。

この痛みは24時間をピークに7~10日で痛みが治っていきます。しかし尿酸値を正常にしない限り、半年から1年ほどで繰り返し痛風発作を引き起こし、長期間繰り返すことにより痛みが慢性化。

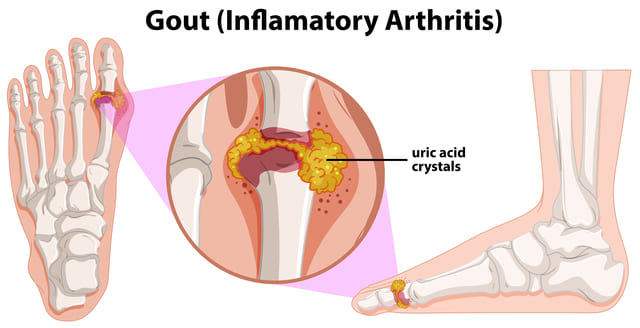

痛みの発生箇所となる尿酸の結晶は関節ならどこにでもできる可能性がありますが、特に付着しやすいのが足の親指の付け根。その他の場所にも痛みが発生することはありますが、90%以上は足の指、足の甲、かかと、膝下で起こります。

痛風の前兆は?

痛風発作の多くは前兆なく突然起こりますが、中には前兆を感じる方もいらっしゃいます。前兆は痛風発作の起こる1日から数時間前に「ピリピリ」「ちくちく」とした違和感や鈍痛。

とはいえ、このような前兆があったからといっても必ず痛風発作が起こるわけではありません。

ただこのような前兆があり、先ほど紹介した「痛風になりやすい人のチェックシート」に複数当てはまる方は痛風である可能性が高いので放置せずに病院に行ってください。

ちなみにこの前兆は初めてよりも2度目以降で感じられるようになる方が多いです。

痛風に初期症状がほとんどない理由

先ほど痛風の前兆について説明させていただきましたが、痛風にはこの前兆以外には初期症状がほとんどありません。そのため大半の方は痛風発作が起きてからようやく「自分が痛風であること」に気が付きます。

院長 藤田

院長 藤田これを説明するためには痛風のメカニズムをご理解いただく必要があります。

痛風が起こるプロセス

痛風というのは血中の尿酸値が7.0mg/dLを超え、血液中に溶けることのできなかった尿酸が尿酸塩として結晶となることで発症します。

しかしこの段階は「無症候性高尿酸血症期」と呼ばれる痛みのない状態です。この結晶が何らかのきっかけで関節液中に剥がれ落ちると、体が異物と認識し白血球が攻撃を開始。

白血球は尿酸塩を自分の細胞内に取り込むために生理活性物質を放出します。この時に出た生理活性物質が痛みの原因。

痛風自体は尿酸塩が溜まっていくことが原因ですが、尿酸塩が溜まっていく状態では体に不調は起こりません。あくまで痛みを引き起こすトリガーは尿酸塩が剥がれ落ちること。

これらの理由から痛風発作が起こると激痛が起こりますが、日々の生活の中で尿酸塩の蓄積に気がつくことはできないでしょう。

女性と男性で初期症状に違いはある?

痛風というと一般的には「男性がなる病気」と考える方が多いかもしれません。

実際に痛風患者の95%は男性で女性の痛風患者は5%しかいません。これは女性が体内に持っているエストロゲンが作用しています。

エストロゲンは尿酸の排泄を促進する効果があり、尿酸が溜まりにくい女性は痛風になる可能性が低いというわけです。

ですが女性はなりにくいというだけで、痛風が出てしまえば症状に男女の差はありません。

女性が痛風と勘違いしやすい病気

院長 藤田

院長 藤田女性が痛風と間違いやすい病気に「関節リウマチ」というものがあります。

関節性リウマチも関節が痛みや腫れるという似た症状があるため勘違いする方も少なくありません。

しかし、

- 貧血や倦怠感、微熱、食欲不信など体全体に影響を与える

- 関節リウマチの発症は80%が女性と女性に多い

- 手首や手の指、肘、肩など上半身に洗われることが多い

- 痛みが徐々に現れ、ゆっくりと進行する

といった違いがあります。

リウマチに合併症のリスクは低いですが、リウマチによって破壊された関節を戻すことは不可能ですので、関節破壊が進む前に病院にて詳しい診察と治療を行っていただく必要があります。

痛みがおさまっても痛風は進行を続ける

痛風の痛みは24時間がピークですので、この記事を読んでいる方の中には「何だか痛みが引いてきたから様子みてもいいか」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、痛風を放置すると痛みが慢性化し、痛風結節というコブができたり、腎障害や糖尿病などの合併症を引き起こしたりする可能性も。

このような痛風の進行過程は大きく3段階に分けられます。

また痛みが出ていない「無症候性高尿酸血症期」

尿酸が結晶化を起こす尿酸値7.0mg/dLを超えているが、まだ何も症状が出ていない状況。この状態で治療を始められれば、薬を使わず生活習慣によって改善させることも可能です。

痛風が起こった後の「痛風間欠期」

痛風が起こった後は「痛風間欠期」という繰り返し痛みが起こる期間になります。

発作のスパンは半年から1年ほどですが、治療を行わず放置していると、痛みが起こる期間が徐々に短くなってゆき合併症も起こしやすいので、早期の治療が必要です。

常に痛みがある「慢性痛風期」

痛風発作を繰り返すと最終的には常に痛みがある慢性痛風期に。

慢性痛風期になると、痛みの患部には痛風結節といわれるコブ(肉芽組織)ができ、合併症リスクはさらに高くなります。

痛風の初期症状と思われる前兆や心当たりがある際は何科にいけば良い?

痛風になったら何科に行けばよいのでしょうか、痛みの種類は外科的ですが、その痛みは内臓からきていますので内科とも考えられますね。

院長 藤田

院長 藤田実は内科外科どちらでも、診察が可能。内科ならリウマチ内科、分泌代謝内科、腎臓内科、外科なら整形外科で診察を受けてください。

痛風の治療方法

治療には

- 痛風の前兆があったタイミングでおこなう「予防治療」

- 痛風発作の痛みを減らす「緩和治療」

- 痛風の原因を取り除く「根本治療」

があります。

発生を防ぐ「予防治療」

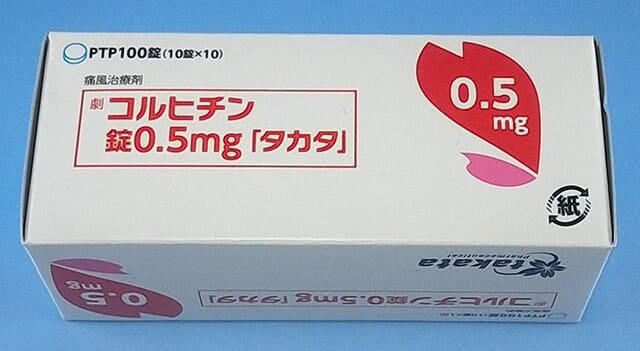

痛風の前兆を感じた時に飲む薬として「コルヒチン」という薬があります。コルヒチンは古代ギリシャ時代から痛風の薬として使われていた薬で、白血球の動きを抑える作用があります。

ただし肝障害や赤血球減少と言った副作用に加え、激しい下痢や吐き気を催すことがあるので使用は医師の指示に従ってください。

痛みを減らす「緩和治療」

続いては痛風の痛みが起こってしまった場合です。

痛風の痛みは日常生活を送れないほどの激痛ですので、痛風発作が起きた場合はまず今の痛みを取る治療を行います。

具体的には痛みが出ているタイミングで非ステロイド抗炎症薬(NSAIDエヌセイド)を服用。この治療方法を「NSAIDパルス療法」と呼びます。

ただし、NSAIDパルス療法は痛みを緩和させるだけですので、痛風の原因である尿酸値を低下させることはできません。

そのためNSAIDパルス療法にて痛みがなくなれば根本的な治療を開始します。

痛風の原因を取り除く「根本治療」

痛みが治ればようやく痛風の原因を取り除く治療を行うことができます。

繰り返しになってしまいますが、痛風の原因は尿酸値が上がってしまうことですので、痛風が起こらないようにするためには尿酸値を下げる必要があります。

そして尿酸が上がる理由は

- 尿酸が増える

- 尿酸の排泄がうまくできない

- 1と2が併発している

の3パターンです。

院長 藤田

院長 藤田治療は「尿酸の生成を抑える薬」と「尿酸の排泄を促す薬」の2種類をその方の症状によって使い分けて尿酸値を6.0mg/dLにすることを目指します。

痛風の治療はゆっくり行われることを理解する

治療にあたり気を付けなければならないのが、尿酸値は急激に下げてしまうこともよくないということです。

痛風は、雪崩と同じと例えられることがあります。

雪崩は雪が積もり、積雪量が「限界を迎える」か「何かの刺激」をきっかけとして固まった雪が滑り落ちますよね。何かの刺激は激しい吹雪であったり、急激な温度変化による雪解けであったりします。

痛風も同じように尿酸塩が蓄積し「限界を迎える」か「何かの刺激」をきっかけに剥がれ落ち、痛風発作を発症。

それは運動や食事による急激な尿酸値の上昇だけでなく、薬による急激な低下時にも尿酸塩が剥がれ落ちる刺激に。これを「尿酸値下降型発症」。

ですので、痛風の治療ではゆっくりと尿酸値を下げる必要があります。

とは言っても尿酸値下降型による痛風は通常の発作よりも軽いため、発作が起きても薬の服用を止める必要はありません。

治療により尿酸値を6.0mg/dL以下で継続できれば、医師の判断によって徐々に減薬していくことも可能です。

足がビリビリとしびれる場合は変形性腰椎症の可能性も

ここまで読んでいただいた方の中には「大体あっているのに、少し自分に当てはまらない部分がある」と感じている方がいらっしゃるかもしれません。

実は痛風というのは、偽の痛風という意味の「偽痛風」という言葉があるほど、一般の方では他の病気と勘違いしやすい病気なのです。

その中に先ほど紹介した関節リウマチもありますが、もう1つ有名なものとして「変形性腰椎症」というものがあります。

変形性腰椎症は、関節の間の軟骨や水分がすり減り痛みを伴う病気で、関節が炎症を起こし痛みを出すという点においては近いです。

しかし、異なる点も多く

- 腰痛

- 臀部(お尻あたり)の痛み

- 下半身(足など)のビリビリとしたしびれ

といった、痛風にはない症状も。

変形性腰椎症には内臓系の合併症は起こりませんが、椎間板がふくらんでくると神経を圧迫して慢性的な痛みを出す椎間板ヘルニアになります。

院長 藤田

院長 藤田当てはまる痛みを感じた方は整形外科にて治療を受けてください。

まとめ

痛風は突然激痛が襲ってくる病気です。

「痛風の初期症状」というワードでこの記事にたどり着いた方は、まだ歩けないほどの激痛を経験していないのではないでしょうか。

気になる症状や痛風にかかりやすい生活習慣をお持ちの方は、一刻も早く病院にて診察を受けていただき、悶絶するような痛風発作の痛みが襲ってくる前に予防治療を始めることを強くお勧めいたします。

参考文献

日本痛風・核酸代謝学会 高尿酸血症・痛風の治療ガイドラインhttps://minds.jcqhc.or.jp/docs/gl_pdf/G0001086/4/Clinical_Practice_Guidelines_of_Hyperuricemia_and_Gout.pdf

日本内科学会雑誌 痛風・高尿酸血症の病態と治療

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/107/3/107_458/_pdf

関節リウマチ(RA) | 一般社団法人 日本リウマチ学会

https://www.ryumachi-jp.com/general/casebook/kansetsu-riumachi/