院長 藤田

院長 藤田こんばんは。内科総合クリニック人形町 院長の藤田(総合内科専門医)です。

病院やクリニックに行くと、「血圧はどうですか」と挨拶代わりに聞かれることがありますよね。最近はドラッグストアで血圧計も身近に手に入れることができるようになりましたが、「特に症状もないし、血圧が高いと何が良くないのだろうか・・・」と疑問に思うこともあると思います。

血圧が高いと、他のさまざまな病気が隠れて進行していることがあり、高血圧はサイレントキラー(静かな殺し屋)ともいわれています。症状がないから大丈夫と安心はできません。

今回の記事では、高血圧の知られざるリスクと病気、その対処法について説明していきたいと思います。

高血圧とは?

血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁を押す圧力のことです。心臓から送り出される血液の量(心拍出量)と血管の収縮や硬さ(血管抵抗)によって決まります。心拍出量や血管抵抗が増えると血圧は上がります。

こどもの頃に学校で電気の「オームの法則」を習ったのを覚えていますか? 「電圧=電流x電気抵抗」というものです。電圧→血圧、電流→心拍出量、電気抵抗→血管抵抗と置き換えると、血圧=心拍出量x血管抵抗となります。厳密には単なる掛け算ではないですが、心拍出量や血管抵抗が増すと、血圧が上がるということが理解できると思います。

血圧には「上の血圧」と「下の血圧」があります。心臓は1分間に60~80回程度、筋肉が収縮したり拡張したりしてポンプの働きをしています。心臓が収縮した際には心臓から送り出された血液が血管の壁を押すために強い圧がかかり「上の血圧」(収縮期血圧)となり、心臓が拡張した際には血管を押す力が弱まり「下の血圧」(拡張期血圧)となります。

高血圧とは、上の血圧が140mmHg以上、または下の血圧が90mmHg以上(あるいは両方)の場合に診断されます。日本では、高血圧の患者さんが約4300万人もいると推計されていますが、そのうち適切に治療されているのは1200万人程度(約4分の1)といわれています1) 。

mmHgとは、水銀血圧計で水銀を押し上げる圧の高さ(ミリメートル)のことです。水銀はもともとラテン語でhydrargyrumと呼ばれていたため、略してHgという元素記号になっています。ちなみに水銀は人体に有害であることから、2021年1月以降は水銀を含む機器の製造と輸出入が国際条約で禁止されていますが、それに代わる血圧計は多く販売されています。測定された値の正確性から、上腕(二の腕)に巻くタイプの血圧計がガイドラインでは推奨されています。

高血圧の約90%は本態性(ほんたいせい)高血圧といって、食塩の過剰摂取や肥満、喫煙、遺伝などさまざまな要因が重なって生じるものです。塩分を多くとると、血液中のナトリウム濃度が高くなるため口渇感が生じて水分摂取量も増えます。その結果、血液水分量が増え「心拍出量」も増えます。

一方で、肥満や喫煙、そのほか血中のコレステロール高値や高血圧そのものの影響で、いわゆる動脈硬化が進むと、時間をかけて「血管抵抗」が増えていきます。その結果、血圧が上がります。

本態性高血圧の予防や治療についてはこのあとの見出しで説明します。

残りの約10%は二次性高血圧といって、腎臓や内分泌腺、血管などの病気や、薬の副作用などが原因で生じるものです。二次性高血圧はその原因を明らかにして、適切に治療することで血圧の正常化が期待できます。

- 本態性高血圧

-

約90%。 食塩の過剰摂取、肥満、喫煙、遺伝など様々な要因が重なって生じる。

- 二次性高血圧

-

約10%。 腎臓や内分泌腺、血管などの病気や、薬の副作用などが原因で生じる 。

高血圧の診断基準について

血圧には病院やクリニックで測る診察室血圧と自宅で測る家庭血圧があります。一般的ではないですが、特殊な器械をつけて24時間測る方法もあります。日本高血圧学会のガイドライン1) では高血圧の分類は以下のようになります。

| 分類 | 診察室血圧 | 家庭血圧 |

|---|---|---|

| 収縮期(上)/ 拡張期(下) | 収縮期(上)/ 拡張期(下) | |

| 正常 | <120 かつ <80 | <115 かつ <75 |

| 高値血圧 | 130-139 かつ/または 80-89 | 125-134 かつ/または 75-84 |

| 高血圧 | ≧140 かつ/または ≧90 | ≧135 かつ/または ≧85 |

診察室では正常な血圧は120/80mmHg以下であり、収縮期140mmHg以上、拡張期90mmHg以上のどちらかまたは両方を満たせば高血圧と診断されます。家庭ではリラックスした状態で測るため、基準が5mmHgずつ低い血圧で高血圧と診断されます。

高血圧の基準を満たさないけれど、診察室で130/80mmHg以上、家庭で125/75mmHg以上の場合は「高値血圧」といいます。その場合も心臓や脳の血管病のリスクが高まり、肥満や糖尿病、腎臓病などの基礎疾患をお持ちの場合には、さらにリスクが高くなるといわれています。

血圧は、走ったり作業したりした直後だと異常に高くでることがあります。自宅で血圧を測る場合には、起床時に、朝食や内服薬を服用する前に、座った姿勢で2-3分安静にしてから測定し記録します。2回測定した場合には平均値を記録します。

可能ならば、1日のうち朝晩の2回測ることが望ましく、夜は寝る前に朝と同じように安静にした後に測って記録しておきます。5-7日以上続けて記録して、その平均をみて判断します。

最近の研究では、脳卒中や心筋梗塞などの発症を予測する方法として診察室血圧よりも家庭血圧の方が大切だということが分かってきました1, 2) 。

- 起床時、朝食・服用前

- 座った姿勢で2-3分安静にしてから

- 朝晩の2回測定

- 1週間程度続けて記録し、平均をみる

院長 藤田

院長 藤田クリニックには家庭血圧を記録する専用の「血圧手帳」が置いてありますので、そこに毎日の家庭血圧を記録して、受診の際に見せてくださると、より正確な診断と治療ができます。

一方で、少し紛らわしい高血圧として「白衣高血圧」と「仮面高血圧」というものがあります。

白衣高血圧とは、診察室でのみ血圧が140/80mmHg以上に高くなる場合で、移動後や緊張感などの影響によるものです。家庭血圧がコントロールされていればすぐに治療を要するものではありませんが、将来的に治療が必要な高血圧になる可能性が高いといわれています。

仮面高血圧とは、白衣高血圧とは逆で普段の家庭や職場での血圧が高いのに、診察時や健康診断の際には高血圧が隠れて正常の場合のことをいいます。精神的ストレス、睡眠不足、喫煙、アルコールの多飲、睡眠時無呼吸などが原因といわれています。これらの特徴がある人は、高血圧のリスクが高いのに気づかれないことがありますので、家庭や職場での血圧を測るようにしましょう。

高血圧でおこる症状

血圧は、ある程度高くなっても無症状であることが多いのですが、頭痛、肩こり、めまいなどが生じることがあります。高血圧はたとえ無症状でも、心臓や脳、腎臓の血管に影響を与えるため、それらの臓器のダメージが進むことにより、夜の頻尿やふらつき、足の冷えなどの症状が出ることがあります。

また、高血圧は睡眠時無呼吸症候群といって、夜間の寝ている間に呼吸が一時的に止まってしまう病気とも関連があるといわれています。いびきや呼吸困難、昼間の眠気、抑うつ状態や集中力の低下などがある場合には、睡眠時無呼吸症候群を疑い、血圧もチェックする必要があります3) 。

- 頭痛

- 肩こり

- めまい

- 夜の頻尿

- ふらつき

- 足の冷え など

高血圧のリスク

高血圧の多くは自覚症状がありません。しかし、高血圧の状態が続くと血管の壁に常に強いストレスがかかり、無数の細かい傷ができ、それを自ら修復するために血管の壁がだんだんと厚くなり、弾力性もなくなり硬くなります。これを動脈硬化といいます。

高血圧の影響は細くて壁の薄い血管に現れやすいため、血管が狭くなることでますます血圧が上がる悪循環になります。

また、最近は食事が和食から洋食中心となり、肉類が多く血液中のコレステロールや脂肪の値が高くなりやすくなっています。こうした高脂血症と呼ばれる状態も、ストレスがかかった血管壁にコレステロールや脂肪が沈着し、動脈硬化が進む原因となっています。

さらに、食事カロリー摂取量に比べて運動不足となることで肥満となり、余計な脂肪が増えることで血糖コントロールが悪くなり、血糖値が上がります。

これらの高血圧、高脂血症、肥満、血糖値の上昇は、合わせてメタボリックシンドロームと呼ばれており、心臓や脳の血管病のリスクが高まるといわれています。

その数あるリスクの中でも、高血圧が脳や心臓の血管病による死亡のリスクとして最も悪く、高血圧によって年間10万人が命を落としているといわれています1, 4) 。

動脈硬化によって引き起こされる病気

高血圧の結果、動脈硬化になることをお話ししました。

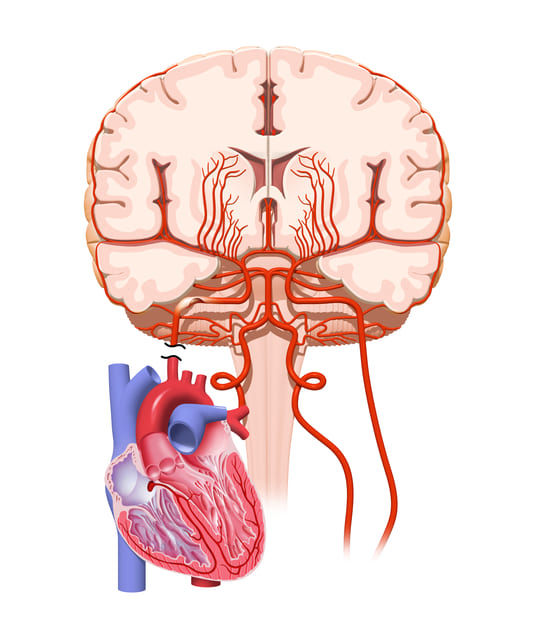

動脈硬化では、血管が豊富にある臓器に影響が出ます。主に脳、眼、心臓、腎臓、血管への合併症があります。血管は全身に張り巡らされていますので、動脈硬化や高血圧は全身の血管病とも言えます。

- 脳血管障害(脳卒中)

-

動脈硬化によって、脳血管がつまると脳梗塞となります。発作時にはその障害の部位と範囲により、麻痺やめまい、意識障害などさまざまな症状があり、緊急で治療が必要となります。また、後遺症が残る可能性も高いです。

高血圧のコントロールがうまくできていないことで、脳出血がおこる場合には、突然の頭痛や嘔吐などが生じます。緊急手術が必要な場合が多く、突然死の原因にもなります。

- 眼(網膜)

-

眼の奥にある網膜には、毛細血管が豊富にあり、動脈硬化や高血圧によって出血がおこると、視力が低下することがあります。

- 心臓病

-

心臓自身に血液を送っている冠状動脈が、動脈硬化により狭くなると、急ぎ足や作業中に胸が重苦しくなり、痛みが生じる狭心症となります。

また、冠状動脈が閉塞すると心筋梗塞となり、緊急のカテーテル治療や手術が必要となり、突然死のリスクも高いです。長年の血圧コントロールがうまくできていないと、それに対する心臓の負担が増え、心肥大(心臓の筋肉が厚くなる状態)や心不全(心臓機能が低下)に至ります。

70歳以上の高齢者では、大動脈弁という心臓の出口にある逆流防止弁が動脈硬化の影響で厚く硬く変化し、開きにくくなる大動脈弁狭窄症となります。心臓の負担が増え、心不全や不整脈、失神など、命のリスクが高まる状態になります。

- 腎臓病

-

腎臓の毛細血管が、動脈硬化の影響でうまく機能しなくなり、尿にタンパク質や血液が混じるようになります。水分や体内のイオンバランスがうまくできなくなり、体がむくんだりします。病状が進行すると、人工透析が必要になります。

- 血管

-

足の血管が動脈硬化で細くなると、ある程度の距離を歩くと足が痛くなり疲れやすくなる症状が出ることがあります。

また、動脈硬化や高血圧が続くことで大動脈瘤が生じます。ほとんどの大動脈瘤は無症状のままゆっくりと進行し、ある日破裂して突然死の原因となります。

さらに、大動脈が裂けてしまう大動脈解離という病気もあります。胸や背中、お腹に突然経験のない痛みが出現しますが、突然死のリスクが高く、緊急手術が必要となる場合が多くあります。

高血圧の予防方法

高血圧は生活習慣が大きく影響しているため、その生活習慣を変えることで改善が期待できます。

日本人では、昔から塩分の摂りすぎが高血圧の主な原因と考えられており、第一に塩分制限が大切です。ガイドラインでは1日に6g以下の塩分制限が推奨されています1) 。

減塩の方法として、外食やインスタント食品を控える、麺類のスープは残す、塩や醤油などの調味料はかけるのではなくつけるようにする、減塩の調味料を用い、他の香辛料を組み合わせるなどがあります。

高血圧の予防方法は他も含めて、以下のものが挙げられます1) 。

- 塩分制限:6g/日未満。

- 食事内容:野菜・果物を多めに摂取し、飽和脂肪酸やコレステロールの摂取を控える。

- 適正な体重の維持:BMI(Body Mass Index:体重(kg)/身長(m)2)が25未満であることが目標。

- 軽い有酸素運動:毎日30分、または週180分以上行う。いきなり無理をせず徐々にアップ。

- 節酒:アルコール量として男性20-30mL/日(目安として、日本酒1合、ビール中瓶1本、焼酎半合、ウィスキーダブル1杯、またはワイン2杯)、女性はその約半分の10-20mL/日まで。

- 禁煙:血圧だけでなく、心臓病や脳血管病の直接の予防効果あり。

- その他:防寒、ストレスの緩和など。

ただし、これらの予防方法を実践しても血圧がうまくコントロールできない場合には、内服薬の治療が必要となります。また、クリニックで血圧やコレステロールを下げる薬を処方してもらい内服しているからといって、これらの予防策を取らなくてよい訳ではありません。

いくつもの対策を取ることで血圧を下げる効果は高まります。内服薬が必要であった方が、生活習慣を改善することで内服の種類や量が減るということもあります。

血圧の目標値

75歳未満の成人、脳血管病や心臓病、慢性腎臓病、糖尿病などお持ちの方は診察室血圧で<130/80mmHg、家庭血圧で<125/75mmHgが目標です。

他の心臓血管病の治療のためにアスピリンなどの抗血小板薬や、ワーファリンなどの抗凝固薬と呼ばれる血液をさらさらにする薬を内服されている方も、この血圧目標となります。

一方で、75歳以上の後期高齢者、重症の脳血管病(血管が閉塞している状態)の方などは、過度な血圧低下により立ちくらみや失神、転倒などの問題が起こるリスクがあるため、診察室血圧で<140/90mmHg、家庭血圧で<135/85mmHgが目標となります。

高齢者では、塩分制限や脱水の影響を受けやすく、認知機能が低下している場合には内服薬の服用を間違える可能性もあるため、治療は慎重に判断します。ただし、糖尿病や心臓病などをお持ちで、より低い血圧目標があり、それに耐えられる場合には、慎重に血圧を下げる場合もあります。

まとめ

高血圧について、その基準からさまざまな危険性まで説明してきました。

血圧測定は自宅でも手軽にでき、クリニックでも当たり前の様にチェックされていたと思いますが、奥深い意味があるとご理解いただけたのではないでしょうか?

サイレントキラーから身を守るためにも、普段ご自宅での血圧測定をはじめてみてはいかがでしょうか?

「いつもと比べて最近血圧が高めだな・・・」とか「最近似たような症状がある・・・」など気になることがありましたら、お早めにクリニックへ御相談ください。

以上

この記事を書いた人

内科総合クリニック人形町 院長

日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

東京大学医学部保健学科および横浜市立大学医学部を卒業

東京大学付属病院や虎の門病院等を経て2019年11月に当院を開業

最寄駅:東京地下鉄 人形町駅および水天宮前駅(各徒歩3分)

参考文献

- 高血圧治療ガイドライン2019. 日本高血圧学会. 2019年3月発行

- Satoh M, et al: Is antihypertensive treatment based on home blood pressure recommended rather than that based on office blood pressure in adults with essential hypertension? (meta-analysis).Hypertens Res. 2019 Jun;42(6):807-816. doi: 10.1038/s41440-019-0221-y.

- 末松義弘 著. その睡眠が寿命を縮める. 幻冬舎. 2019年10月発行

- Ikeda N, et al: Adult mortality attributable to preventable risk factors for non-communicable diseases and injuries in Japan: a comparative risk assessment.PLoS Med. 2012 Jan;9(1):e1001160. doi: 10.1371/journal.pmed.1001160.