脂質は人間の体のエネルギー源として大きな役割を担っているため、一定量は必要不可欠ですが、多すぎると体に悪い影響を与えます。この脂質のバランスが崩れていることを脂質異常症といいます。

年齢を重ねると一度は「コレステロール値が高い」または「中性脂肪が高い」と、健康診断で言われたことがあるでしょう。

脂質異常症は放置してしまうと「動脈硬化」がおこり、静かに進行して、心筋梗塞や脳梗塞といった怖い疾患が起こるおそれがあります。

症状が出てから治療を始めるのでは手遅れになることも。なぜ脂質異常が悪いのか、正しく理解し、健康増進につとめていただければと思います。

この記事の執筆者

藤田 英理 内科総合クリニック人形町 院長

東京大学医学部保健学科、横浜市立大学医学部を卒業。虎の門病院、稲城市立病院、JCHO東京高輪病院への勤務を経て内科総合クリニック人形町を開院。総合内科専門医。AGA治療や生活習慣病指導も行う。

脂質異常症の原因の多くは生活習慣

そもそも、脂質異常症とは何かというと、医学的には以下の3つの状態のいずれかを満たすときを指します。

- 「悪玉コレステロール」とよばれる”LDLコレステロール”が増える状態

- 「善玉コレステロール」とよばれる”HDLコレステロール”が減る状態

- “トリグリセライド(中性脂肪のこと)”が増える状態

LDLコレステロールやトリグリセライドが高ければ高いほど、HDLコレステロールが低ければ低いほど、脂質異常症の程度は重症になります1)。

院長 藤田

院長 藤田原因の多くは、生活習慣の乱れによるものです。

- 脂質や糖質の多い食事をとりすぎていること

- 運動習慣が定期的にないこと

- 休養が十分摂れておらず心身ともに疲労がたまっていること

- 喫煙していること

- 多量の飲酒をしていること

また、生活習慣に関係なく、女性は閉経後にLDLコレステロールの値が高くなりやすいため、閉経自体が脂質異常症の原因になり、ほかにも、遺伝的に脂質異常症になりやすい体質も原因としてあげられます1, 2)。

無症状の人が多いからこそ、脂質異常症は要注意

院長 藤田

院長 藤田生活習慣病や閉経後の女性に起こるような脂質異常症は、多くの場合、無症状であり、健康診断で血液検査を行って初めて異常を指摘されます。

一方、遺伝的にコレステロールが高くなる「家族性高コレステロール血症」という病気では、若いうちから足のアキレス腱が厚くなったり、皮膚には「結節性黄色腫」という黄色い皮膚の発疹が認められたり、目には「角膜輪」という角膜の周りの白い輪が認められるのが特徴です。また、肝臓や脾臓が腫大することも。

最終的には「動脈硬化症」という血管の壁が固くなる病態をひきおこし、特に心臓と脳の血管がもろくなると、狭心症・心筋梗塞や脳梗塞の原因になる可能性が高くなってしまいます1, 2)。

どのようにして動脈硬化が起こるのか

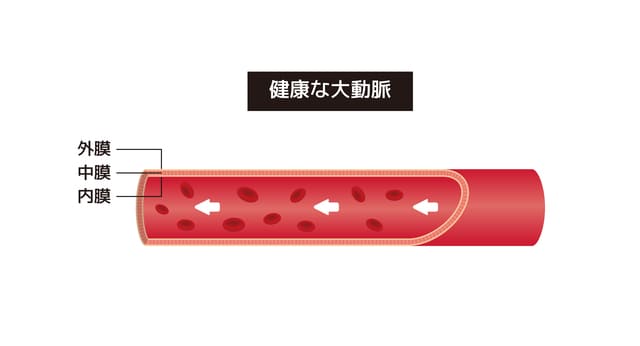

人間の体には、血液が流れており、血管は動脈と静脈に大きく分けられます。心臓から出て、全身に栄養や酸素をとどけるものが動脈、その血液が心臓にかえるときに通るのが静脈です。

動脈は、心臓の収縮というとても大きな力に耐えるための動脈壁という構造が存在。動脈壁は内側から順に、内膜・中膜・外膜という3層構造になっています3)。

食物から吸収された脂質は、エネルギー源として動脈を流れ、この動脈の一番内側の壁の内膜を通って各々の臓器に取り込まれるのが正常ですが、脂質が血中にありすぎる状態になると、内膜の下へ蓄積するように。これが「動脈硬化」といわれるものです。

そして、この蓄積物が血管内に突出した部分を「プラーク」といいます。このプラークが大きくなり、心臓や脳の血管で目詰まりを起こしてしまうと、心臓では狭心症や心筋梗塞を、脳では脳梗塞を発症してしまいます。目詰まりは心臓や脳に限らず、あらゆる臓器の血管で起こる可能性が3)。

LDLコレステロールやトリグリセライドが高ければ高いほど、HDLコレステロールが低ければ低いほど(=脂質異常症の程度が重度であればあるほど)、動脈硬化が進みやすくなります。

脂質異常症以外にも、糖尿病、高血圧、慢性腎臓病、高尿酸血症、睡眠時無呼吸症候群、喫煙、肥満、加齢などでも動脈硬化は進行。これらの病気をひとつでも持たれている場合は、動脈硬化を起こしやすい状態ですので、適切な治療や病気の管理が必要です。

心筋梗塞や脳梗塞をすでに起こしている方や、家族に冠動脈疾患を起こした方がいる場合も動脈硬化の危険度が更に高まります3)。

動脈硬化が原因で起こるこわい病気

動脈硬化が原因で起こる病気には、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞、その他の血管病などがあります。いずれも命に関わる重大な病気で、症状が出た時には動脈硬化がかなり進んだ状態です。

- 狭心症

- 脳梗塞

- そのほかの血管病

狭心症・心筋梗塞

心臓は筋肉の多い臓器であり、動脈がとても発達しています。心臓の動脈が動脈硬化やプラーク形成により狭くなることで、一時的に酸素不足になるのが「狭心症」であり、心臓の動脈が完全に目詰まりを起こして心臓の筋肉が壊死してしまうのが「心筋梗塞」です。

狭心症の症状は、血管が細くなり一時的に心臓が酸素不足になった際に、胸の中心付近が圧迫される強い痛みがあり、多くは数分(長くても15分くらい)安静にしていると痛みが治まります。一方で、心筋梗塞の症状は、30分以上胸の痛みが長く続くのが特徴です。

痛みが長く続くようでしたら緊急カテーテル手術が必要になる可能性もあります。救急車を呼んだり、救急病院への受診をしたりすることが必要です3)。

脳梗塞

脳梗塞は、脳の血管が動脈硬化やプラーク形成により細くなったり詰まったりして、脳に酸素や栄養が送られなくなるために、脳の細胞が障害を受ける病気です。

症状は、詰まってしまう血管の場所により異なりますが、めまいやふらつきで立てなくなったり、呂律が回らなくなったり、目が見えなくなったり、体の一部が麻痺したりするような症状が出現します。

後遺症を残すことも少なくないので、こちらも救急車を呼んだり、救急病院への受診をしたりすることが必要です3)。

そのほかのこわい病気

動脈硬化は心臓や脳のみならず、「動脈」であれば全身のあらゆるところで生じます。

頻度の多いものを紹介します。

末梢動脈性閉塞疾患

足の付け根から足先の血管で動脈硬化が起こり、血管が狭くなることで発症する病気です。

初期の段階では症状はありませんが、「間欠性跛行」という、歩いているうちに足が痛くなり休むと再び歩けるようになるといった症状が後々に出現してきます。ひどい場合は、安静時にも冷感や痛みを感じるようになります3)。

胸部や腹部の大動脈瘤・大動脈解離

胸やお腹の大動脈に動脈硬化をきたすと、血管が狭くなり、こぶ状に膨れることがあり、これを「大動脈瘤」といいます。このこぶが大きくなり続けると破裂して出血をきたし、強い痛みを胸部や腹部で感じます。また、この大動脈瘤のある血管が縦に裂けて「大動脈解離」を起こすこともあります3)。

いずれの病気においても、適切な血管の検査と動脈硬化を悪化させる病気の予防・治療が重要です。

早期発見のために今から心がけたいこととは

動脈硬化を起こす原因のほとんどは、生活習慣病(脂質異常症、糖尿病、高血圧、高尿酸血症など)。生活習慣病は初期の段階では無症状であることが多いため、健康診断での血液検査や血圧測定などで初めて異常を指摘されることがほとんどです。

院長 藤田

院長 藤田症状が出てから治療を始めるのは手遅れになる可能性があるので、健康診断を定期的に受けていただき、生活習慣を見直すきっかけや、病院受診のきっかけとなっていただければと思います。

生活習慣を変えたいのに方法がわからない、どこの病院の何科を受診すればいいのかわからない場合は、健康診断の際に医師にお尋ねください。主に内科受診をすすめられることが多いのですが、状況によっては専門病院への案内がある可能性もあります。

まとめ

動脈硬化をきたす疾患のひとつに、脂質異常症がありますが、多くは無症状で、健康診断等での血液検査で初めて異常を指摘されることがほとんど。

脂質異常症のほかにも、糖尿病・高血圧などの生活習慣病により動脈硬化がすすむと心筋梗塞・狭心症・脳梗塞などの重大な病気を引き起こす可能性が高いです。無症状だからと言って放置せず、積極的に治療していきましょう。

参考文献

1. 日本動脈硬化学会 生活習慣病とは? https://www.j-athero.org/jp/general/

2. 日本内分泌学会 脂質・心血管内分泌代謝・神経内分泌腫瘍. http://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=10

3. 日本動脈硬化学会 動脈硬化性疾患とは? https://www.j-athero.org/jp/general/